| 门店销售提升的10种途径(上) | ||||||

| 作者:李春波;出处:《店长》2011年4月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

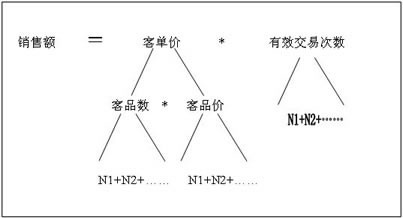

过去的十年,是中外零售业开拓及调整的十年。在这十年中,有门店因销售收入不佳而倒下,也有门店因用人不力而至灭亡。在一些私营企业,对店长这个门店的灵魂人物的定位很不明确,甚至是盲目、空洞的,要么没有目标,要么就是天大的目标,因为在这些企业里面,店长从头到尾就是一个名存实亡的职位。 作为店长,我深有体会的就是如果门店没有创造一定的销售额,店长就没有面子,没有“资本”,甚至可能没有一切。不要跟我说你是有能力、有魄力的,只要没有达到公司预期指标,或在现代竞争无序的艰苦条件下拿不出一丁点业绩,你就是一个不合格的店长。不管你是土生土长的公司人,还是从天而降的空降兵,拥有多大的知识财富,一旦没有创造出令人信服的业绩,淘汰是迟早的事。 从完成业绩的角度出发,“激情”和“胆大”是必不可少的。例如同一商圈内两个不同品牌的商场,一个是连锁超市,一个是独立店,一般连锁店的调价、变更等手续是较为繁琐的,在反应速度上可能会输给竞争对手。 在这种情况下,我比较支持“先斩后奏”型和“将在外军令有所不受”型的店长,只要拿得准,先干下去,即使之后承担处分,也在所不惜。可能这种店长犯的错误比较多,但老总还是比较喜欢他而且离不开他的,这就是这类店长的魅力之处! 分析和研究问题是店长工作中的一部分,店长要把握取得门店销售额最大化的目标,通过与采购的精密合作,将门店的商品销售出去。商品本身是不会说话的,如同母亲怀中的婴儿,其出生时的智慧大多是一样的,从概率上讲,没有多少人在出生时就是天生的强者或天生的弱智,商品也是如此,从制造到终端销售的时候没有被赋予多彩的光环,这时主要靠我们店长(即门店最高商品管理者)通过各种途径展示商品,为商品提供服务,制定具有影响力的商品销售办法,提高并加快顾客购买的决定行为。能让顾客的思维联想到我们门店的商品,那就等于成功了一半。 下面主要结合我担任超市店长期间的经验和学习所得,谈谈门店提升销售的各种方式方法及有效途径。具体提高销售额的方法有很多,我主要分析能够看得见并能得以实施的办法。 一、 根据销售公式乘积(销售额=客单价*有效交易次数)提高销售额

如果我们单从上面最简单的公式来推算销售额,并抽象地从客单价和交易次数上计算的话,可能结果都不会很理想。首先,我们拿客单价来分析,可以看到“客品数”和“客品价”(客品数,即有效交易顾客所购买商品的平均单品数量;客品价,即有效交易顾客所购买每件商品的平均售价),提高客品数和客品价这两个分支中的任何一个也就等于间接提高了客单价。 拿客品数来说,它反映了一个门店的商品宽度是否合宜。品类管理虽然推行了好多年,但是国内的民营超市有多少在搞品类管理呢?因为那样可能产生不了单品销售量而致使零售商收取不了多少费用而亏损。商品宽度过窄会导致门店货架利用率不高,产生拉排面;商品宽度过宽会导致门店没有位置陈列商品,致使产生营业员时时刻刻都在上货的景象。 那客品价呢?它代表了顾客所购买商品的平均售价,能告诉我们门店在一定的消费环境或商圈内商品的深度是否合宜。如果商品的深度过浅,那么对于同品类商品的可选面太小,商品的档次和顾客的购买心理势必受到影响,导致顾客降低购买欲望,甚至不买。 分析后我们发现,客品数、客品价这两项的情况不理想时,商场的管理者应该提升品单价、优化商品的组合策划、根据消费习惯调整商品布局,并加强关联性商品的陈列,在有限的卖场空间内尽量加大商品的宽度,适当挖掘并控制好深度,进而提升销售额,不要一遇上销售额不理想就把主要工作放在交易次数上,当然对交易次数的提升及攻略也是不可忽视的。 二、根据销售公式(销售额=销售成本+毛利额)之和提升销售额 为什么沃尔玛天天在搞平价商品,打造平价商场?其实沃尔玛商品的初始售价毛利高得可怕,举个例子,《店长》的专栏作者陈静阳老师在授课的时候曾经讲到他出差去沃尔玛购买腊制品,同样的产品在沃尔玛和在同商圈内的另一个商家,价格相差几十元,而非仅仅相差几元而已。这种情况很多,沃尔玛出一款新品时,初始售价加价率绝对是“胜人一筹”的,但等到所有的竞争者或同商圈内其他商家都开始销售同样的商品时,它的售价又在无声无息中做到比竞争对手低。 所以,与其增加销售成本,还不如增加新的品类、增加质优价廉的商品(不是奢侈品、展示品,那些只供顾客参观的商品不是本意),检查商品的价格带、宽深度,进行调整。 从毛利额的方面讲,不是把卖场所有商品的售价给提升上来,而是对所有品类检查筛选,检查各品类的商品毛利率是否合适,该赚到的钱有没有赚到,应该降价的商品有没有降价。最悲惨的是把利润让给了顾客,顾客还觉得你的商品贵。要提高商品的初始加价率,然后再根据市场状态作出价格调整的适时计划,而非新品一上来就把毛利率做得很低,这样以后再涨价时便给顾客留下贵的印象。当然,某些公司在考核上重视毛利额考核而对毛利率轻描淡写,因此导致商品的毛利额和毛利率双双下滑的景象也是层出不穷的。 三、根据门店单品销售量(销售额=A商品销售量+B商品销售量+……)提高销售额 如果商品的销售量参差不齐,会给商场带来诸多问题,最突出的就是早几年我在听徐耿超老师讲课时听到的名词 “吊死鬼”——(如果把销售额的构成情况想象成人身体的头部、上身、下身这三种结构特征,某些门店前5%或以下的商品销售量就占到总销售额的50%-70%左右,这种情况就可以形容为“吊死鬼”,反之就是“大头鬼”),这就充分说明从销售量分析销售额的重要性。 还有些情况也能说明通过分析门店单品(SKU)销售量,可以达到证明门店销售优良与否的目的: 第二,就是出现的“吊死鬼”的情况,这样一来门店考虑的就不光是顾客了,而是商场的滞销品不断增多,一旦畅销品缺货,会让商场的销售额大打折扣,也得不到供应商的支持; 第三,就算分析门店商品销售量的结果是2080、3070等现象时,我们的管理者也不能麻痹大意,因为销售从来就没有极点或顶峰,要分期分时分段地对商圈周边环境进行分析、研究,分析门店现有的单品或品类是否应该删删减减、是否还适应现在商圈内顾客的消费需求等。 四、从门店的品类结构上(销售额=A品类+B品类+……)提高销售额 随着国内消费环境的不断变化,零售门店面临的各种压力势必由弱到强,由点及面地涉及到对现有门店品类的关注和研究。在现代竞争剧烈的情况下,唯一不变的就是什么都在变,在经营环境、顾客喜好、租金成本不断上升等客观条件下,我们必须有所行动。 如上述图标所示,在门店的招牌上明显带有“生鲜”二字的超市中居然整个生鲜品类的销售额占比不到11%。首先,不论各品类中的品项是否存在问题,仅从表面现象就不难看出烟酒饮料课和清洁用品课占据了整个销售额的半壁江山,而行业人士都知道这两个品类的毛利率有多高,所以在整体毛利率受限的情况下,得到的利润也是可想而知的。 其次,从中还可以看出以生鲜为主的品类结构上没有熟食这一课。在众多现实门店中,因为熟食课的整个损耗过大或原材料不断上涨而停止熟食销售的也为数不少;而有些门店在一开业时信心满满地弄了熟食柜,但在经营一段时间后不得不在亏损的情况下放弃了,却很少在这个问题面前分析到底是什么原因带来了损耗,没有想一想有没有其他的渠道及方式解决问题,便直接一刀砍了下去,这样在一定程度上首先使超市的经营品项越来越单一,聚客力越来越少,其次也严重影响了顾客一站式购足的需求。 为此,在“经营的中心在于定位、管理的重心在于策略”这一宗旨下,我们是否应该花更多的时间去研究消费者呢?在而今的零售时代,不是什么商品都能满足顾客的购物欲望,所以我们要从研究商品转为研究顾客,因为真正决定门店品类结构的人是顾客,而非门店管理人员或公司采购员。 在对顾客进行深挖细究后,得出门店的品类结构,进而进行调整。比如研究门店服装柜销售的山寨版服装畅销的原因,结果会发现这是抓住了顾客在对成千上百的名牌服装无法承受时为寻找心理代替而作出的购买选择。 五、根据门店零售外(销售额=自销+团购)提高销售额 大门店要做团购,小超市也要做团购,哪怕微乎其微的一笔订单也要做上去,积少成多,也可以说是为以后的大团购奠定基础。我曾经服务过的一个门店才300平米,但团购相加得到的销售额占全店销售额的15%-20%,轻轻松松完成公司的任务指标,这个我在《我的第一次门店竞争经验》提到过的,(参见《店长》2010年11月刊)。 一个门店的店长,如果只会每天在门店内部“搬门弄斧”,而忽视了门店外销售的来源,就成了“闷骚”型的店长了,因为团购不光给了你销售额,也给你节约了耗材、减少了服务人员、降低了损耗率,进而达成真正意义上的“降成本”和“增销售”之目的。在这一点上,看看沃尔玛、家乐福、麦德龙的团购员工们,凡属于地级市内所有的县市,全部按地图挨个走访,不一定每个都能成功,但在众多的走访中,必然有成功交易的。试想,麦德龙没有团购在中国能生存吗?沃尔玛经常在搞的“满100返10”真正的目的是为了什么?

|

||||||