| 影响卖场布局的五个因素 | ||||||

| 作者:张青山;出处:《店长》2011年7月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

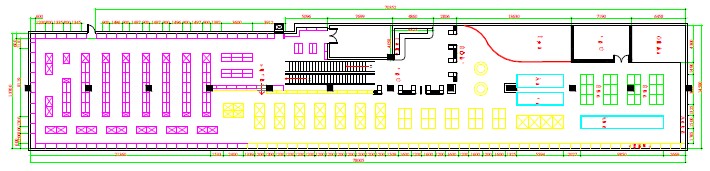

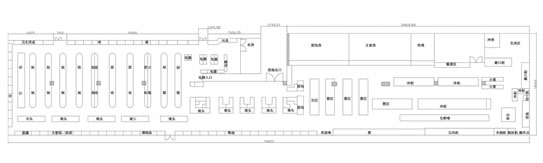

不论是老卖场改造,还是新店建设,布局是我们会遇到的第一个问题。 我看过一些搞设计的和卖货架公司做的卖场布局图,CAD图做得很漂亮,有板有眼,但是为了多卖货架,占用了很多本不该占用的通道、空间。实际上,决定顾客动线和布局的最重要因素不是货架,不是通道,而是商品结构、顾客的购物习惯、顾客的需求和商品内在的逻辑关系。 设计师在设计布局和动线的时候,最多考虑到的是货架、通道和商品结构,对于顾客的购物习惯、顾客的需求和商品内在的逻辑关系,往往考虑得不够周到。这不能完全怪罪于设计师,毕竟设计师不是商人,术业有专攻。所以,卖场的布局是经营者和设计师合作的作品,甚至主要是经营者的作品。因为只有具有丰富经验的经营者,才能从顾客的需求、习惯和经营的实际情况去把握布局中的问题。 影响布局的第一个因素: 建筑结构 关于卖场的建筑结构,除非像麦德龙自建或者沃尔玛订制,一般物业的结构是不满足要求的。越是老的物业,结构可能越不适合卖场的要求。有的曲里拐弯,像迷宫一样;有的极不规则,且到处是柱子;有的门面窄,进深长,如此种种令人煞费脑筋。不仅要考虑周全,还要充满创造力,方能解决。 下面是我们一个项目的案例,这是一家营业面积不足1000平米的超市,位于建筑物的地下室,电梯从中部下来,电梯口和收银口均位于卖场中部,卖场呈狭长状,长端近100米,窄端最狭除不足7米。 根据委托方的介绍,年节的时候,整个卖场水泄不通,顾客要手举商品才能勉强通过。而根据我们的实地观察,因为收银台位于卖场的蜂腰部位,只要一个收银道上的顾客超过5个,就可以从中间阻断卖场,阻止顾客的纵向流动。 下面是改造前卖场的布局图(见下图):  下面是改造后卖场的布局图(见下图):

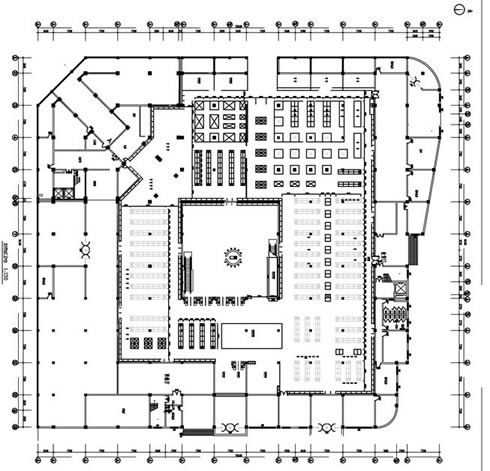

改造后布局的主要改变如下: 1.改变了收银道的位置,将收银台从卖场蜂腰部位改到了电梯后面,直对电梯,变直线布置的收银台为L状布置,消灭了客流 的拐弯和死角,拓宽了卖场中间狭窄部分,打通了卖场纵向走向。 2.收银台前增加了缓冲区,进一步减少了卖场顾客结账后的 堵塞情况。 3.缩减了中西面点的加工间,联营商虽然有意见,实际上还 是够用的,以前面积浪费较大。 4.扩大了蔬果、水产、酒水的销售面积,做出了自己的“形 象”。这一点在后来经营中证明非常成功。 5.堵住了下电梯后左转弯的通道,强制顾客进来必须直 行一段后左转。 整个改造完成后,通道宽敞了,顾客可逛性也提高了,而且明显感觉卖场大了许多,从视觉效果上看,相当于2500-3000平米左右卖场的感觉。 通过2011年春节、“五一”销售的高峰考验,证明这个 布局很好地处理和引导了狭长卖场的客流,提高了顾客舒适度,基本没有再发生卖场堵塞的情况,销售也获得了同比30%以上的提升。 影响布局的第二个因素: 顾客习惯 顾客是有很多潜在的习惯的,比如多数人走路爱靠边,习惯靠右手走,喜欢抄近道。 我们遇到的一个超市改造项目,是一个百货店的地厅。从中央天井下来有两个出入口,东、西外侧还有两个出入口,商场形成了内外两个主通道,四个出入口,实际上是一个内外双环形结构。但是,这个商场却克隆了方形卖场条块布局。大多数顾客是从中央天井进来的,因为习惯于走近道,而且购买本身以食品为主,从而导致只有内环有顾客,占商场面积60%的外环没有顾客。销售上,食品还可以,非食品很差。 针对这个情况,我们认为应该打破条块方形布局的老套路,因此提出了环形商场的环形布局概念:“食品站四边,非食站中间,打开主通道,实现双循环,出口减一个,逼着顾客转。” 另外,装修中对现有设备尽量加以利用,减少损失和浪费;原则上搞布局优化,不搞天翻地覆的大调整;轻装修、重装饰,着重强调商品结构的调整和商业气氛的营造;调整后,堆头、货架减少,商品更丰满,通道更宽敞。 这个方案既是立足于对消费者消费习惯的分析,也是立足于对商场建筑格局的分析,实际操作后,证明效果很好(参见右图)。调整后的亮点是:生鲜区、小家电区、婴幼儿区、红酒区、化妆品区、汽车用品区,其中红酒区、化妆品区、汽车用品区为新增区域。  影响布局的第三个因素: 顾客消费水平和商品结构 有个企业在做门店商品结构,但采购告诉我,因为布局图定不下来,所以如单品数量、类别等商品结构相关的东西都定不下来。我说,这就错了,商品结构是统领大局的,不是布局决定商品结构,而是商品结构决定布局。 前几天湖南一家知名的零售业上市公司打来电话要求我们帮助其开便利店,我说便利店商品结构非常复杂,不同的店铺商品结构差别极大,所以一定要下大气力做市场调研。很多做超市的不重视市场调研这个问题,往往犯经验主义的毛病。 营销学的三大关键问题是:卖什么?卖给谁?怎么卖?具体到零售业,我将其称作“商品、顾客、店铺”的三位一体,包含商圈、客群结构、购买习惯、消费水平、市场定位、商品定位等。用一句话概括就是——顾客群决定了商品结构,商品结构决定了店铺定位。 现在有一种普遍的方法,就是调查竞争对手,看人家卖什么,然后依葫芦画瓢。那么,如果缺乏竞争对手,或者竞争对手本身就做得很差呢?也可能竞争对手做得很强,我们需要错位经营。所以,此法可用,但是不能套用。 当商圈位置和大小确定以后,就要制定科学严密的调研方案,设计调查问卷,组织和培训调研员,开展市场调查。通常用到的调查方法有拦截调查、登门调查、电话调查、座谈会等这几种形式,为了调查的顺利,要安排小礼品。当然,对于竞争对手的调查也不可以忽视,我们可以采取实地访问、购买调查等方式。 值得重视的是,中国进入了快速发展、消费升级的时期,商品结构也要适应这个变化。比如,在地、县级城市,因为生活的改善、收入的提高,消费者开始对进口产品有了需求。我们发现了这个情况,就帮助某超市及时引进了进口酒和咖啡,设立进口酒和咖啡专柜,经过一段时间试验,销售还是不错的。 再比如甘肃天水这个地方,有中国四大石窟之一的麦积山石窟,当地也在努力围绕麦积山和伏羲故里这些概念打造旅游城市,旅游业的发展形势很好。调研中,我们发现甘肃南部有很多山珍特产,尤其是那些生长在海拔2000米以上高原上的党参、当归、黑木耳、决明子等,品种丰富,品质上乘。本地的一家超市,确实在卖这些东西,但是陈列不醒目,不集中,于是我们在超市里设置了甘肃特产形象专柜,而且设在超市入口的地方,既便于旅游者寻找,也有利于树立超市区别化的形象。 这里要注意的是,新产品的引进,要有一定的战略前瞻性,而且引进之后,通常会有一个培育期,培育期的长短,和产品陈列、宣传、促销都有很大的关系。 有家超市,不大,4 0 0 0平米,但是单品数将近两万个,和10000平米超市的单品数一样,这是长期缺乏商品管理积累下来的结果。卖场的货架空间是有限的,商品却是层出不穷的,如何利用有限的空间,尽量多地陈列和销售商品?这涉及到两个方面:品类管理和货架管理。 运用品类管理的方法们先把滞销商品找出来,然后逐个分析滞销的原因,分别制定提升销售计划和淘汰计划,定期、逐步地淘汰商品。运用货架管理的方法,使每种商品都能够按照功能、属性、品牌、易取等原则获得最大限度的陈列展示。我们把这家超市19000个商品砍掉了10000个,减少了货架和堆头,拓宽了通道,改善了服务环境,增加了新品,结果销售大幅度提升。 我们国家正处在高速发展的阶段,人民消费水平提升很快,这就要求卖场的商品结构要适应消费水平的提升。商品结构不断变化,卖场布局也要不断变化。 影响布局的第四个因素: 商品内在的逻辑关系 在门店布局中,最令人头疼的一个问题是如何做分类布局,往往大部分时间都会花在这上面。 沿着通道陈列什么商品,才可能影响和引导顾客的流动?陈列什么商品,主要看商品内在的逻辑关系。 第一个逻辑关系:分类的关系。根据商品的属性产生不同的商品分类,如:食品和非食品,生鲜食品和干货食品。通常有四级分类:门店、商品部门、商品组、单品。在门店内部,商品必须按照“商品部门-商品组-单品分类”的原则集中陈列和布局。 第二个逻辑关系:顾客购买频率。根据顾客的购买频率,我们把商品分为耐用消费品、一般消耗品和快速消费品,而生鲜食品可以称之为快速消费品中的快速消费品。生鲜食品又与米面粮油、调味品构成刚性需求商品。我们在布局时,往往将刚性需求商品放在卖场最里面,用来吸引顾客走遍整个卖场。 一次我看到一家卖场,一进门就是生鲜区。我觉得很奇怪,为什么这样布局的呢?意义何在呢?百思不得其解。后来和这家卖场的一位采购朋友聊天,顺便请教这个问题,结果他说:“这个布局不合理,很快就要改了。”听得此话,不禁哑然失笑。 西安某零售企业要开一家6000平米的高端超市,一共三层。我和他们老总说,把生鲜放在二楼比较冒险,还是放在三楼比较好,有利于提升客流,他们接受了这个意见。后来证明,这样的设置效果很不错。 第三个逻辑关系:不同分类商品之间的关联性,也就是分类之间的衔接问题。比如,非食品过渡到食品应该与哪个部类衔接?食品过渡到生鲜应该与哪个部类衔接? 例:家电过渡到家用品:洗衣机—电风扇—微波炉—电磁炉—锅具例:家用品过渡到洗化:锅具—清洁用品—餐具洗洁精—油污净例:酒水过渡到家用品:白酒—红酒—玻璃酒杯—水杯—瓷器例:休闲食品过渡到粮油:膨化食品—油炸食品—干吃面—方便面商品内在逻辑关系性灵活运用于布局之中,可以弥补建筑结构的不合理性,方便顾客购买、引导顾客购买、激发顾客购买。 影响布局的第五个因素: 创新因素 面对沃尔玛、家乐福这样的巨无霸,要和他们在中国这个市场上比拼,最大的法宝就是创新。当然,卖场布局也要考虑创新。 一般大卖场生鲜经营面积大约占四分之一左右,而永辉的一家卖场中生鲜经营面积可以占到一半,这个是不是创新?看看永辉卖场超高的人气,就知道答案了。 伊藤洋华堂的卖场布局看似很简单,棋盘格局,平淡无奇,但是其中商品磁石点的设置却包含了巨大的学问。我跟一位企业老板去看伊藤洋华堂的门店,不知不觉走遍了卖场。虽然其中有同行调研的成分在里面,但是琳琅的商品、每个端架磁石点的设置、情景化的陈列确实起到了极大的引导作用。 上文中提到的甘肃天水那个卖场,为什么要把甘肃特产放在入口处非食品区经营,而不按照商品类别归属到食品部门去呢?因为这个品类主要是针对旅游者的,旅游者来超市不是要买鱼、肉、蛋、奶,而是要找他们需要的特产带回去,他们的时间通常又比较紧迫,所以应该在一进门的地方就能看到特产商品。 再比如,一个卖场有个入口处右手一回头的地方,大约10平米,是个死角,放什么都卖不动,因为顾客没有在入口处回头的习惯。我们把它设计成一个高档的生活玻璃陶瓷制品的陈列区,而且设计得很有档次,因为这个地方客流少,反倒适合喜欢这些商品的顾客停下来慢慢选购,结果也成为了亮点。 门店布局的重要性自不待言,要把门店布局做好,既要有常规的考量,也要有所突破,否则千篇一律,何谈特色? 作者系西安纳尔森咨询公司总经理 |

||||||