| 上海便利店市场调查及报告 | ||||||

| 作者:马璀 张瑞琪 金婷婷;出处:《店长》2012年11月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

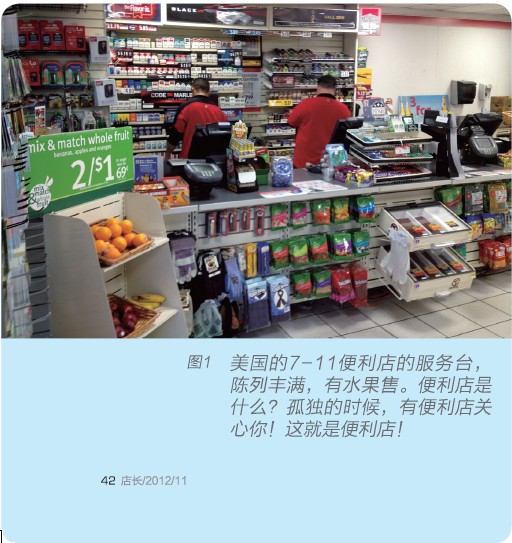

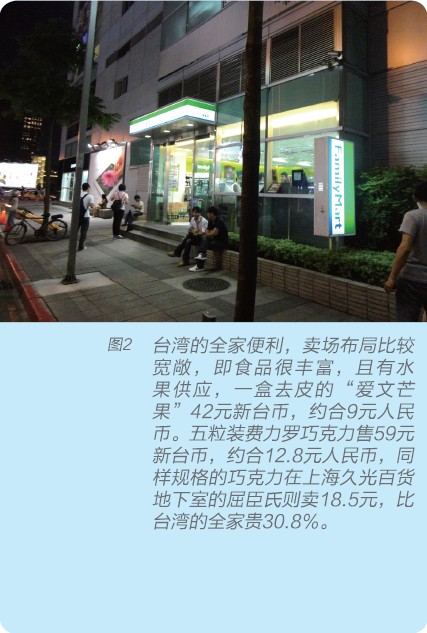

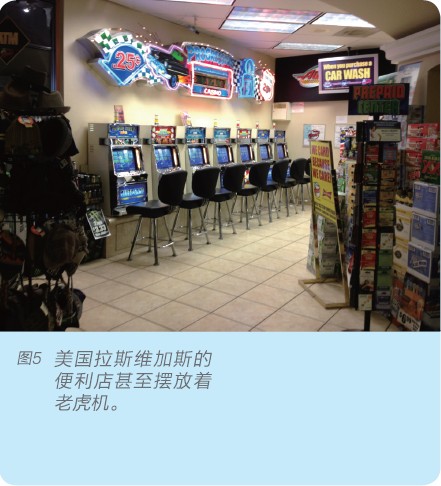

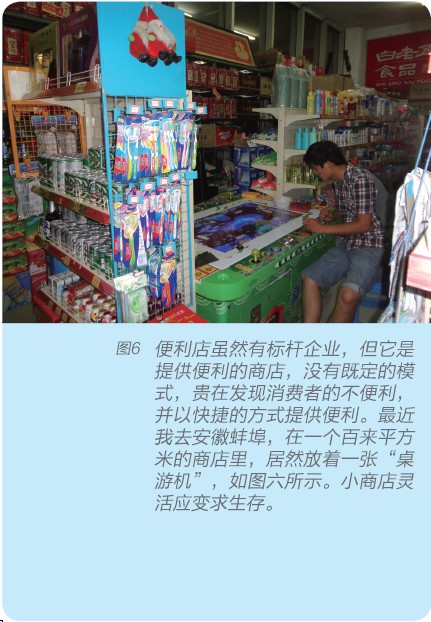

我国便利店是在超市的专业化经营水平还比较低的背景下发展起来的,上海本土便利公司则是在向罗森学习的过程中成长起来的,但在展店速度上,“徒弟”完全超越了“师傅”。而全家与7-11的进入,正在改变着上海便利店的竞争格局。据上海连锁经营协会统计,截止2012年6月份,上海十个便利店品牌(好德、可的、快客、光明、良友、罗森、喜士多、全家、7-11、乐购便利)在市内开发的便利店有4807家,其中,罗森、喜士多、全家、7-11、乐购便利四个海外品牌有1347家,占上述总门店数的28%。 特别值得关注的是,经过短短8年时间,全家的门店数已经超过了700家,而且仍在迅猛发展。本土便利公司不仅经营模式与服务方式受到海外品牌的挑战,连“地盘优势”也正在逐渐消退。出路何在?带着这个问题,我们在上海商学院管理学院周勇教授的指导下,对上海便利店进行了实地调查,现将调查发现与我们的建议在此发布。 本次调查采取分层抽样方式确定调查对象,配合以便利店拦截访问方式。回收有效问卷1135份。其中男性答卷447份,女性答卷688份。年龄15岁以下35人,16-23岁628人,24-35岁163人,36-45岁60人,46岁及以上249人;个人月收入1000元757人,1001至3000元149人, 3001-5000元172人, 5000元以上57人;学生645人,上班族275人,退休职工198人,其他17人。 (一)上海便利店约有七成顾客是青年人 被调查消费者中16-35岁人群共有791人,占被调查者总数的69.69%。这也就是说,上海便利店约有七成顾客是年轻人,学生和上班族是主要消费群体,年轻人支撑了上海便利店的发展。 此外还发现:市民养成了便利店购物习惯。在1135份答卷中,“从未去过便利店”的只有69人,仅占6.08%,其中,在16-35岁人群中,“从未去过便利店”的人仅占1.64%。“经常去便利店”(一周内多次购物)的人,占68.19%。上海本土企业“可的便利”自1995年创办至今,前后18年,现存市内便利店网点3461家,估计总投资(包括亏损)超过20亿元。这些投资的最大成果是培育了比较成熟的便利店市场,如果本土便利公司不能转型发展,外资企业就将坐享其成。 (二)全家便利在上海独占鳌头 通过对罗森、可的、快客、好德、良友、喜士多、全家、7-11八个便利店品牌的消费者认可度的调查发现:51.54%的消费者表示最常去全家便利,其中学生占40.88%;其次是快客和好德,分别占24.32%与24.23%,再次是罗森、7-11、喜士多,分别占23.44%、22.03%、21.23%;排在最后的是可的与良友,分别占16.74%与15.15%。由于可的与好德同属于农工商超市集团,如果把好德与可的合并计算,消费者经常光顾的占比为40.97%,仅次于全家便利。这与好德可的门店数量在市内位居第一(1345家)有一定的关系,快客便利在市内有1258家便利店,仅次于好德可的便利。调查还发现:在学生中,最常去的是全家、7-11、快客和喜士多。 全家便利的门店数仅占上海市内便利店总数的14.9%(717家),却能独占鳌头,成为消费者首选的便利店,这是很值得深思的问题。周勇教授认为:店铺选址比较集中,鲜食(如早餐)做得好,服务人员年轻化,店址便利购物、购物环境舒适体面,人员服务比较和善等是年轻人青睐全家便利的主要原因。另外,全家招聘大学生兼职的用工政策也拉近了与大学生的距离。所以,便利店的转型不仅要考虑店铺服务,更与人力资源政策紧密相关。 (三)消费者选择便利店的首要因素是“就近便利” 便利店顾名思义就是要比普通超市更为便捷。调查消费者选择便利店时的考虑因素,我们设计了——就近便利、商品种类齐全、购物习惯、服务态度好、购物环境好、服务种类多、价格较低、广告语吸引人、明星代言、其他等十个选项,调查发现:有61.41%的被调查者选择了“就近便利”,即离家近、顺路。其次是“商品种类全”,占34.89%。“购物习惯”占28.81%。“服务态度好”占27.31%。“购物环境好”占25.02%。“服务种类多”占21.23%。其他各项的占比都在10%以下,顾客对这些因素不是很敏感。其中“价格相对较低”的占比仅为8.37%,这说明顾客对便利店的价格不是很敏感,便利店的营销也不应该以低价促销为主导,这一点与大卖场和超市有很大的区别。 上海商学院周勇教授指出:上海便利店发展初期把居民小区作为重要的选址目标,后来发现,居民小区的便利店面临大卖场免费班车与折扣店的冲击,生意越来越难做就开始撤离。如今又出现了一股便利店返回居民小区的热潮,如全家便利有不少门店就24小时固守在居民小区,做晚间、早点与快餐生意。便利店重返居民小区的另一个趋势是:与社区服务和电子商务相结合,有可能使便利店发展成为社区生活服务中心。 一般认为,便利店的消费很大程度与收入相关,但本次调查发现:消费者到便利店购物的频率和客单价,与消费者的收入水平并不存在密切的关系。每月平均收入1000-5000元的消费者中,没有“未去过便利店”的消费者,1000元以下的消费者中这个比例也仅为7.27%,5000元以上的消费者中则有24.56%的人表示从未去过便利店。可见,对于消费者来说,是否去便利店进行消费与个人收入并不直接相关。 从便利店顾客的消费值来看,客单价20元以上的占比最高,为33.13%,其次是10-15元,占21.81%,8-10元和15-20元并列第三,各占15.79%,8元以下仅占7.40%。客单价偏高与上海便利店常常被作为家庭消费物品的购物场所有关。如果便利店以即食性个人消费为主,客单价就较低,如果以家庭消费为主,客单价就会较高。其中,月收入在1000元以下的消费者中,有17.53%的人的客单价超过20元。由此可见,收入多少并不和便利店消费金额的高低直接相关。便利店不需要靠价格战,应该靠品牌与店面服务来吸引顾客。 便利店的售卖商品一般可分为常温商品(包装食品、日用杂货)、鲜食商品(盒饭寿司、便当面食、甜点水果、熬点包子等)、冷冻商品(如冰激凌)、文化出版品等。上海便利店目前仍然以常温商品为主,全家、7-11等便利店主打鲜食商品,提供消费者中食服务(介于在家食用即“内食”与在餐馆食用即“外食”之间)。 本次调查发现:饮料冷饮是消费者的首选,占53.04%;其次是零售面包,占46.26%;再次是寿司饭团,占37.89%;第四是生活日用品,占37.18%;第五是便当面食,占29.60%;第六是关东煮,占25.81%;第七是烟酒,占17.44%;第八是公用事业缴费,占14.45%;第九是沙拉蔬果,占12.16%;第十是书报杂志,占11.37%。 在调查便利店特色商品中,关东煮位列第一,所占比率为34.89%。在访问调查中,被调查者普遍反映,全家的关东煮做得最好,其次是罗森。而“有座位可以休息”也已成为33.30%被调查者的基本诉求,在这方面让消费者印象深刻的是7-11和全家。从调查数据显示的情况来看,提供餐座有利于提升顾客的满意度,但这样做需要扩大面积,并增加成本。 此外,调查还发现:便利店服务多元化已迫在眉睫,消费者对“一定距离内的配送服务”、“手法快递”、“预购预订”等服务也高度认可。在未来,线上企业与线下企业有可能通过便利店为社区提供更便捷的服务。 如今上海的便利店可以说已进入了“全家时代”,但7-11作为后来者,也虎视眈眈,不可轻视。 (一)问题分析 本土便利店已经没有多少资本可以炫耀,应该痛定思痛,以顾客感受为导向,拿出创业时期的精神来,积极参与市场竞争。否则,三年以后就会被市场淘汰。主要问题是: 1.服务水平有待改善。从调查中获悉,服务人员老化,服务形象不佳,缺乏服务热情以及细致周到的服务精神,这是本土便利店在服务方面的通病。这不仅仅是培训不到位问题,更是公司的人力资源政策问题,还与连锁组织模式相关。另一方面,如何与电子商务相结合,提供多样化生活服务,应该成为便利店发展的一个新亮点。 2.商品雷同但价格偏高。便利店应该以提供便利服务为主导,但目前本土便利店仍然是以提供与超市雷同的商品为主导,但其价格却比超市高出许多。便利店毛利率的提高不能依靠同类商品的价格提高,而应该通过商品结构的调整来实现高毛利。但商品结构的调整有懒于服务形象的调整,如果商品结构调整到以鲜食为主导,而店面形象、服务形象与顾客认知仍然停留在“现代杂货铺”,那会亏得更惨。 3. 租金等营运成本日益高涨。便利店的月租金成本早已超过了万元大关,有些店铺的月租金高达几万元,再加上24小时营业所支付的电费、用工费也比其他零售店铺更高。周勇教授指出:如果以每家便利店投资20万元、毛利率25%计算,日均销售额必须在4000元以上才能盈利。实际上,有不少便利店的日均销售额还达不到4000元。他还说:更令人惊奇的是本土便利店不仅面临着来自“洋便利”的挑战,也面临着来自“土便利”的挑战,大型连锁公司规模化发展以后,传统的小商店并没有被消灭,仍然遍布城市与农村的各个角落,如来自福建三明、南平两个地区的经营者在上海开办的杂货店、小型超市、便利店就有五、六千家,而且大部分都能盈利。 (二)发展建议 通过上述分析,我们对上海本土便利店的发展有如下建议: 1.注重店铺与店员形象。便利店的客层具有低龄化的趋势,所以,要吸引新的消费人群,便利店的店面形象设计与服务人员配置都要年轻化。 2.营销活动迎合消费需求。虽然7-11有蔡依林代言,但比起传遍大街小巷的“全家是你家”的五月天,全家在明星代言方面似乎更胜一筹。全家曾经推出过满十元赠送一张五月天卡通贴纸,在指定时间内集满规定张数可赠送五月天公仔一个。当时,不少年轻人都为此而在全家奔波着。据在全家打工的大学生反映,情人节那天,费力罗巧克力全线卖空。便利店一般不做降价促销,但一定要关注各种节日的消费需求,并做好相应的商品计划。 3.用餐饮带动销售。7-11的快餐岛、午后咖啡,全家的现磨豆浆、超值早餐套餐和6.8元HOLD住午餐套餐,都非常吸引顾客的眼球。本土便利店需要在健康生活、活力早餐、丰富午餐等方面多下功夫。 4.培育忠诚顾客。培养忠诚顾客有一套很健全的体系,就上海便利店而言,目前需要特别重视三件事情:第一,以社区服务为突破口,提升本土便利店的服务形象与顾客满意度。周勇教授指出,不要一味追求鲜食供应,因为很多本土便利店的选址其实不适合销售鲜食商品,如果盲目紧跟全家或7-11,可能会死得更快。第二,要关注顾客的感受与反馈,这一方面要加强员工培训与制度建设,更要有制度创新,让员工收入与经营业绩紧密挂钩,只有发挥总部与门店的两方面的积极性,便利店才有活力。第三,要发展多样化服务,便利店除了商品销售外,更应该提供优质的多样化服务,努力提升消费者的生活质量,这是便利店的发展趋势。 |

||||||