| 百货业:2012倒闭潮来袭 | ||||||

| 作者:熊杰;出处:《店长》2013年3月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

2012年玛雅人曾预言为世界末日,对于刚过去的2012年的国内百货行业来说或许似乎正在印证这个古老的预言。1993年开业的上海第一百货淮海店作为该地段地标性百货公司,就在19年后的2012年,第一百货淮海店见证了我国传统百货业从蹒跚起步到遭遇大卖场挤压,再到“黄金时代”的发展历程,其兴衰历程与百货行业的发展背景是分不开的。在刚过去的一年里上海、武汉等城市的一些老牌百货店纷纷倒闭关门;国内多家券商机构也对百货行业下调评级,指出行业已经进入了发展的“瓶颈期”。 2012年,国内百货业值此生死关头打折频率之高、幅度之大均为前所未有,自2012年年初起百货店增速下滑甚至出现负增长的新闻便不绝于耳。2012年又有一批百货店走上相同的道路,曾开创“007模式”的纯本百货黯然关闭、永旺百货撤出朝阳大悦城、望京NOVO百货正式关张,2012年百货业这些不同寻常的现象是否意味着新一波的倒闭潮的开始……

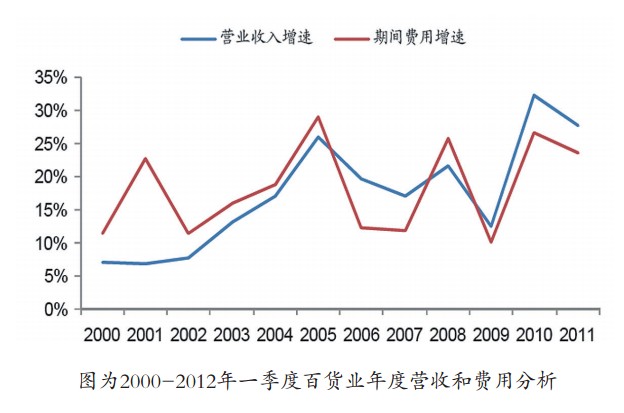

据调查数据显示,百货业在日本发展了近100年,目前其百货业态在日本已不占据主要流通的地位,百货业仅在日本的零售销售总额中占比10%。目前,我国百货店大部分是以向商户收取租金(保底+扣点)的形式来经营的,国内称之为“联营”模式。而按照西方发达国家百货业的经营模式,百货店应该将品牌进行自营即“买断经营”。目前国内的百货业现状是相同的品牌结构、千篇一律的装修、打折促销手法雷同……消费者的不良体验已经变成了传统百货业的残酷现实:近一段时间,太平洋百货、上海第一百货等知名百货商场相继倒闭,这些现象似乎都在昭示着传统百货业可能成为下一个“实体书店”在街头消失!广东商学院流通经济研究所所长、粤商研究中心主任王先庆认为,中国的百货业态已经进入中长期衰退,短期内不会复苏,百货业不会再有高增长,百货业态在国内将处于衰退期。传统百货业在经过了近十年的快速发展期之后,已经走到了一个瓶颈期,而传统百货业在经营成本、经营模式、向高端消费转型等都面临着巨大的挑战,2012是否喻示着国内百货业的末日即将来临? 笔者认为,长久以来,国内百货业对规模化发展的认识还仅停留在扩大营业面积、内部豪华装修的表面浅显层次上,以致百货商店越盖越大,越盖越豪华,而罔顾区域消费人口、实际购买力、交通条件以及企业自身经营能力等因素的制约,只追求单体规模扩大,结果经营成本大幅度上升,规模经济效益递减。现国内很多百货店动辄3-5万平方米。国内大型百货店的建立和经营,大多缺乏对市场的深入调研,准确地说还没有完全掌握市场调研技术,开店缺乏客观依据。其次,多年来销售技术方面仍然是那“三板斧”,对营销策略及消费者心理缺乏深入研究,并一直处于低水平的价格竞争中。当2012年促销价格跌至谷底,随着人力、物业租赁成本上升,停业关门更成了大家的唯一结局。国内百货业在内、外夹击中已显败象,尤其是百货自身的盈利水平与盈利能力大幅下降、运营成本费用的巨大压力令国内传统百货企业已走至濒临倒闭的边缘。 2012零售百货业的盈利水平分析 2012 年上半年,中国经济延续了从 2011 年第四季度以来的回落态势。受到宏观经济增速放缓的影响,消费市场进一步下滑。上半年社会消费品零售总额同比增长仅为 14.4%,不仅较上年同期大幅下降,甚至低于 2009 年金融危机时的水平。1-6 月在商务部监测的千家核心商业企业中,2012年百货业销售额同比增幅仅为 10%,远低于国内社会消费品零售额增长率,这也是国内百货业首次出现销售增幅远低于社会消费品零售额增幅,这绝非偶然,此数据显示2012年百货业整体经营形势非常严竣。(见下图一) 2002-2012年一季度中国百货业毛利率(%)走势分析 百货行业在经历了快速成长和发展之后,行业毛利率在2007 年达到了20.00%的峰值,之后开始呈现出逐年下降的趋势,2011 年百货行业毛利率回落至18.45%的水平。同时,季度毛利率数据显示,2012 年一季度百货行业毛利率为18.14%,纵向来看,或有一定反弹,但综合来看依然维持在较低水平,百货毛利率将持续走低,进而影响到部分百货企业的生计。(见下图) 2012年以上海为例,在电商企业的发展挤压下,上海百货业发展遭遇了前所未有的“瓶颈期”。据上海市商业信息中心数据显示,截至2012年11月底,上海市重点监测的50多家百货店,1-11月,重点监测的50余家百货店中有53%的企业出现同比下降,其中23%的企业降幅达到两位数。销售额前20名的百货店中9家企业出现同比下降,其中4家降幅超过10%。增幅低于零售业总体水平。上海百货业1-11月累计增幅较全市抽样监测的170余家其他零售业态平均增幅低3.7个百分点,较全市限额以上企业消费品零售额增幅低7.6个百分点。单月同比下降月份过半,全年共有7个月出现销售额同比下降,其中2月、7月和10月降幅较大,分别下降8.7%、9.2%和7.9%。 2000-2012年一季度百货业年度营收和费用分析(见下图) 2012年百货业营收增速下降的主要原因是由于宏观经济环境不景气,消费者的消费信心下降从而抑制消费行为所致。而在费用支出方面,人工费用随着人口红利的逐步退去以及物价上涨等因素的影响,成本逐渐增高,租金水平则随着商业物业资源稀缺度的提高和激烈商业竞争环境而大幅提升。一方面百货业的收入增长形势不容乐观,另一方面费用支出居高不下并成上扬趋势,这又无疑将压缩企业的利润空间。以2012 年一季度为例,百货业营业收入增速降低至11.10%,而同期的费用增速却为16.24%,超营业收入5.14 个百分点。因此,百货业的费用支出虽然在前几年控制相对较好,增速基本维持在行业营业收入的增速之下,但是在人工工资和租金收入“棘轮效应” (棘轮效应,又称制轮作用,是指人的消费习惯形成之后有不可逆性,即易于向上调整,而难于向下调整。)的影响之下,企业控制费用的难度空前加大。笔者预期,在国内城市化进程的推进过程中和人口红利效应逐步趋弱的情况下,伴随竞争程度的提升以及资源稀缺性提高,百货业面临的费用支出压力将是长期存在的。 百货业盈利水平走低原因剖析 我国传统百货业面临严峻挑战,除网购外、还面临着消费者购买习惯的快速改变、新型业态的巨大挤压与冲击等。首先,随着我国经济增速放缓,消费者信心下滑,2011年后半年以来,零售业销售受到严重影响。而以经营非生活必需品为主的百货业更是首当其冲。其二,目前国内百货行业普遍采用的联营扣点盈利模式暴露出诸多问题,百货公司虽然坐收租金,在转嫁经营风险的同时,也将商品的经营权拱手相让,商品经营权的丧失带来的后果是百货公司在和生产厂商的博弈中,谈判地位和议价能力逐渐转弱,营业扣点率难以提升,利润增长空间有限。其三,专业、专卖店的兴起分流了传统百货业的消费人群。其四,百货企业为争夺市场和资源而展开的激烈竞争局面,价格和非价格手段成为竞争的重要手段,促销、打折等让利于消费者的行为成为各百货公司争夺客户的重要手段,这导致了企业利润的削弱。其五,伴随互联网等信息技术的发展,以网购为代表的新型业态蓬勃发展,网购以其低廉的成本和价格对传统百货业态构成巨大冲击;电子商务对百货业的影响巨大。据东莞市零售行业协会会长梁仲华提供的数据:“2005年我国网民仅有1.7亿人;2012年已达到5.35亿人,占中国总人口的40%以上。而相应地,2005年网上交易7400亿元,2012年则达到9.88万亿元的交易规模。”这对传统百货构成较大替代效应。其六,百货业运营费用成本的大幅骤升,进入2010 年以后,我国人口红利效应逐步退去,人力成本急剧上升,地皮价格大幅上涨,导致百货行业的经营成本由于这些费用的大幅上涨而遭受空前的压力。 百货业将陷入中长期衰退 2012年由于电子商务的大行其道、全国大量的购物中心投入市场、百货店自身运营成本大幅上升,尤其是其生存空间受到购物中心及商业综合体的强力挤压,国内百货业已步履维艰、濒临生死关头,部分百货店已不堪重负选择了关闭。笔者认为,国内购物中心的开发基本均由地产商主导开发与西方由零售商主导开发不同的模式有所不同,基于国内购物中心具有商业地产的投资属性,且可作为长期不动产持有的巨大增值潜力,因此,购物中心的发展势头异常迅猛。就单体而言,百货店主要采取联营模式,团队要参与到经营层面,统一规划、统一管理;而购物中心则轻松很多,因为是出租商铺的模式,团队只要做好物业,其他工作几乎都由品牌商自己去经营。由于两者经营模式的不同,百货店不可能在开店速度上与购物中心同日而语,因此,这个挤压是长期的。笔者认为,目前商业地产相对较高的资产回报率是吸引投资的最主要原因,而百货店相较之下则属于“微利行业”,未来难以通过快速开店来实现扩张。 2012年上市百货公司披露的报表数据,其盈利能力早已不复从前,综合毛利润从十年前的30%下降至如今的不到15%。据瑞银发布报告,2012年百货店内人流量开始负增长,百货业正步入一个新的历史`转折时期。瑞银的消费品行业报告是基于跟踪58家百货零售企业,计算每一家平均1平方米所产生的利润而进行分析。报告分析师指出, 2012年百货业普遍出现店内人流量负增长,主要来自非零售占比较高的集各种美食餐饮、溜冰场、影院等新型业态购物中心与城市综合体的出现分流了传统百货店的客流。以北京为例,在北京的十大传统商圈中,百货店曾一度处于霸主地位。20年前,王府井百货大楼,在北京人气最旺的“金街”中扮演着无可替代的角色。现王府井商圈早已不是王府井百货在唱独角戏,东方新天地、北京apm等购物中心及商业综合体不断为消费者带来新奇的购物体验。 百货业距真正的倒闭潮还有多远 回首百货店从诞生到今天几十年的发展之路,百货的经营模式从以自营为主导,到如今千店一面的联营模式,让曾经风光无限的国内诸多百货业已陷入濒临倒闭的尴尬境地。国内百货业自2003年到2011年,迎来了近10年的黄金发展期,但是受多年同质化、行业多渠道挤压等方面的影响,特别是从去年开始,百货业越来越少被提及,取而代之是具有更大体量,更强聚客能量的“购物中心”“与城市综合体”,“百货店”这个曾经风光无限的传统业态正逐渐离我们远去。与之形成鲜明对比的是深圳万象城首层商铺租金上涨趋势渐显“万象城首层租金最高达到4000元/平方米”,即一个50平方米的店铺,一个月租金约20万元。从消费者的视角来看,“购物中心”无疑相当于一个升级版的百货店,在满足消费者购物需求的基础上,大面积地增加了餐饮、休闲、娱乐、文化、观光等非零售功能,聚客能力更强。以万达广场为例,除了购物之外,甚至增加了近50%的非零售业态如万达院线、量贩式KTV、电玩城、健身会所、真冰滑冰场等非零售配套设施。 曾经一度奉为宝典的“联营模式”为国内百货业也曾创下辉煌,真可谓成也萧何败也萧何,但也助长了国内百货业的经营者们不重视商品经营,逐渐沦为“二房东”的事实,如今导致百货业整体经营核心技术丧失与商业功能褪化。多年来,百货业陷入同质化的泥潭而不能自拨,“服务集约型”业态特征弱化和变异,必然带来盈利空间和业务空间缩窄、经营风险加大等问题和弊端,所以,笔者认为,有远见国内的百货业应避免全军覆没,须冷静地、系统地理性思考,未来如何向更加科学、均衡、合理的业态与经营模式转变。 随着国内城市化的持续快速推进,房地产的增值使购物中心业态蓬勃发展,而购物中心的迅速落成。例如在北京王府井、西单、崇文门等十大传统商圈陆续有20家购物中心进驻,单体百货的生存空间正在被蚕食、挤压。曾经备受质疑的Shopping mall已经在国内进入成熟的发展阶段。随着国民收入水平的提高,居民消费需求不断升级,百货店的单一业态已难以满足消费者“一站式”多元化的体验消费需求,其实,不仅北京、上海等一线城市如此,国内二三线城市这一现象也正在上演。2012年随着百货业的人工成本、物业成本的刚性上升,购物中心、多品牌集合店、奥特莱斯、电商等多种新型业态的分流,正逐渐加码蚕食着传统百货的市场份额,在此背景下,笔者相信,国内百货业新的倒闭潮业已拉开序幕。 |

||||||