| 把顾客见解转化为营销力 | ||||||||||||||||

| 作者:文/贾昌荣;出处:《店长》2014年8月号 总第34期 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

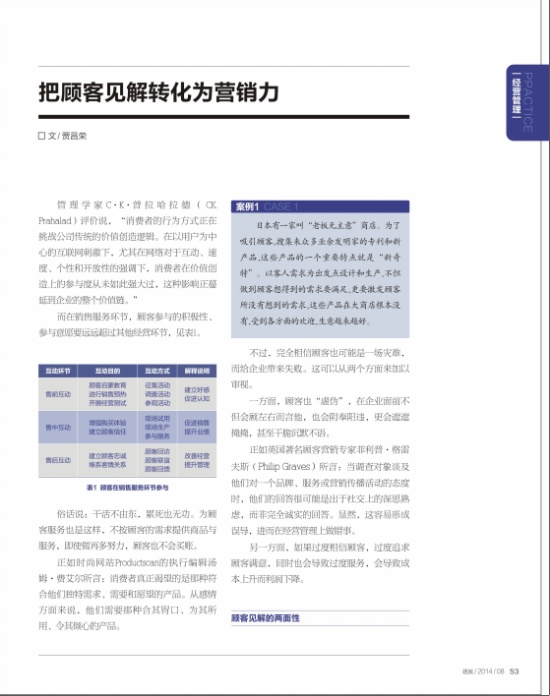

管理学家C·K·普拉哈拉德(C.K. Prahalad)评价说,“消费者的行为方式正在挑战公司传统的价值创造逻辑。在以用户为中心的互联网刺激下,尤其在网络对于互动、速度、个性和开放性的强调下,消费者在价值创造上的参与度从未如此强大过,这种影响正蔓延到企业的整个价值链。” 而在销售服务环节,顾客参与的积极性、参与意愿要远远超过其他经营环节,见表1。

表1 顾客在销售服务环节参与 俗话说:干活不由东,累死也无功。为顾客服务也是这样,不按顾客的需求提供商品与服务,即使做再多努力,顾客也不会买账。 正如时尚网站Productscan的执行编辑汤姆·费艾尔所言:消费者真正渴望的是那种符合他们独特需求、需要和愿望的产品。从感情方面来说,他们需要那种合其胃口、为其所用、令其倾心的产品。 案例1 日本有一家叫“老板无主意”商店。为了吸引顾客,搜集来众多业余发明家的专利和新产品,这些产品的一个重要特点就是“新奇特”。以客人需求为出发点设计和生产,不但做到顾客想得到的需求要满足,更要激发顾客所没有想到的需求,这些产品在大商店根本没有,受到各方面的欢迎,生意越来越好。 不过,完全相信顾客也可能是一场灾难,而给企业带来失败。这可以从两个方面来加以审视。 一方面,顾客也“虚伪”,在企业面前不但会顾左右而言他,也会阴奉阳违,更会遮遮掩掩,甚至干脆沉默不语。 正如英国著名顾客营销专家菲利普·格雷夫斯(Philip Graves)所言:当调查对象谈及他们对一个品牌、服务或营销传播活动的态度时,他们的回答很可能是出于社交上的深思熟虑,而非完全诚实的回答。显然,这容易形成误导,进而在经营管理上做错事。 另一方面,如果过度相信顾客,过度追求顾客满意,同时也会导致过度服务,会导致成本上升而利润下降。 顾客见解的两面性 “顾客就是上帝”,这统治着很多店铺经营管理者的大脑。诸如,美国大型零售业公司沃尔玛的员工办公室内挂有两条标语:第一条是顾客永远是正确的;第二条,如果不正确请参照第一条。在销售服务上,以顾客为中心并没有什么错。 不过,顾客不可能总是正确的。如果过度推崇,则有可能被顾客误导,被顾客忽悠。很多店长都有这样的切身感受:在与顾客互动过程中,问及顾客对小店的服务是否满意时,顾客常常会一连串说出几个“满意”,而问顾客小店服务是否存在不足之处时,顾客也会一口气道出几个“没有”…… 在与顾客互动过程中,顾客常常会以下述六种态度来予以应对。 第一,折衷,说一半好话说一半坏话,说一半真话说一半假话。这很具迷惑性,因为这样的顾客答复总是让人感觉到诚恳与真实。 第二,敷衍,顾客装“老好人”,只说好话,不说坏话。顾客是有顾虑的,害怕在接受销售服务过程中被“报复”。尤其是顾客别无其他选择的情况下,只好诺诺为使。 第三,沉默,顾客不言不语,内心主意已定。你有千变万化,我有一定之规,我行我素就是。 美国专业调查机构曾经作过这样一次全国消费者调查:“如果顾客不满意,但还会在你那儿(商场)购买商品的顾客有多少?”结果表明,那些不投诉的顾客表示愿意回头的只有9%,91%的不投诉顾客表示不会再次回到他不满意的商场购物。 第四,坦诚,顾客毫无保留地说出自己的真实想法,在现实经营中不多见,或者只见于忠诚顾客或者再也不想光临的顾客。 第五,歪曲,搬弄是非,歪曲事实,所言完全是假话。这类顾客常常在购买或消费商品(服务)过程中,出现不愉快、不满意情况下的行为之举,意在获取更多的索赔筹码。 第六,顺杆爬,在引导下,按引导的思维逻辑做出答复。诸如市场调研,某些选项设置不合理,顾客就会按照提示选项做出回答。 何以如此?顾客是一个复杂的矛盾体,顾客很在意改进的可能性,顾客害怕“说了也白说”的局面。或者说,顾客需要感受诚意,感受到自己真正地“被重视”,自己说话要真正“有分量”,才能说出实话。 案例2 香格里拉酒店会定期对客户进行调查,接受访问的顾客不仅能在前台领到一定价值的餐券,而且访问结束后,香格里拉还会通过电子邮件致谢顾客,并对一些建议写明改进措施。 另外,顾客说真话是有风险的。诸如:自我形象风险。害怕如实回答,会暴露自己的隐私,或者暴露自身的某些缺点,而这些都关系到自我形象。 还有一点,顾客害怕说实话而遭遇“报复”的风险。如有的淘宝商家对给出差评的顾客加以威胁,或者进行电话骚扰,甚至发生寄送寿衣的不道德现象,上述情况时有发生。 案例3 据报载,宜宾一女顾客因不满某电器商场促销员的服务态度,将该促销员投诉至电器商场经理处;事隔一天后竟遭到该促销员的恶意报复,当场被打昏在地。其中,动手的4名女子中一人系之前被她投诉的某电器商场促销员。 识别顾客的谎言 英国消费行为专家菲利普·格雷夫斯(PhilipGraves)在《购物心理学》一书中,有这样一段精彩的论述:大多数情况下,我们通过一个“提问—回答”过程让消费者解释自己的行为及其观点的方法寄予了太高的期望。殊不知,这样一个“提问—回答”过程会影响消费者的思考,使它们变得不再是我们要去理解的那种消费者。 可见,顾客是会“撒谎”的。如果无法识别顾客的谎言,而盲目地按顾客的“旨意”去做,那么失败很可能就在眼前。 案例4 一家通讯设备公司,20世纪90年代后期曾调查顾客对于电话功能的需求,发现许多顾客希望与远方亲人打电话的同时,也能看到影像。 于是,该公司依据这项顾客需求,开发出可传送影像的家用电话。但是新产品上市后,虽然获得许多的创新大奖,销路却非常惨淡,最后不得不结束这个产品。 案例5 几十年以来,底特律三大汽车公司(通用、福特和克莱斯勒)相信人们购买汽车所考虑的是式样,而不是品质或可靠性。由这些汽车制造业者搜集的证据来判断,他们是对的。调查结果一致显示,美国顾客对式样的关切高于品质。 然而,德国和日本汽车制造业者,慢慢地教育了美国顾客品质与式样并重的好处,使美国顾客的偏好逐渐改变,结果这两国在美国汽车市场的占有率,从接近零开始逐年提高。 案例6 在20世纪30年代,美国人对中国留学生心存偏见。一位心理学家对美国的多家宾馆做了一次调查,内容是“你们愿意不愿意接待中国的留学生夫妇入住你们的宾馆?” 结果,90%以上的宾馆表示“不愿意”。时隔几天,这位心理学家对这些宾馆进行暗访。结果发现,这些宾馆不仅愿意接待中国的留学生夫妇,而且提供与其他国际友人同样的服务。 案例7 麦当劳在其芝加哥橡溪镇总部直接采取行动,开发了“成人口味的汉堡”,以更吸引成年人。远离了塑料凳、明亮的主色调、熟悉的菜单以及适合孩子的多种产品情境的影响,受访者对这款产品的口味、新鲜度和满意度评价都很高。 尽管在麦当劳2亿美元的支出中,至少有1亿美元投入到了这款被市场调查证明很有吸引力的产品的促销中,但这款产品最终还是失败了,并被撤回。 顾客的声音一定要响应 面对顾客提出的问题,无论是批评、意见还是建议,千万不要说“这是不可能的事”“我以前没听说过”“我还是第一次听说”“你的要求太高”,这种处理方式只能会让顾客不舒服并产生极差的效果。因为,顾客所期望的就是引起你的注意与重视,乃至最终解决问题。 因此,如果觉得顾客的意见或建议“正确”,那就按顾客的意见或建议办,这样会使企业受益无穷。 案例8 “乔外婆”餐馆还特别制作了意见卡,用一个小盒子装起来,放在餐桌上,并附上笔,让顾客在方便时随时填写反馈意见,同时也对服务员的服务质量作出评价。此外,餐馆还专门到相关的餐饮网站论坛上,贴出餐馆的介绍,广泛收集食客的建议。通过了解顾客的需求,并针对顾客的需求作出改进,赢得顾客的“回头率”。 案例9 成都伊藤洋华堂以“忠诚于顾客,紧贴顾客需求、引领地区社会潮流,为顾客营造愉快的、充满新意的高品质店铺”为目标。 在入驻成都以后的每一年春天,伊藤都召开顾客恳谈会,与顾客畅谈、倾听,不断去改善创新;设置了“品质监督员”,除收集来自顾客多角度就商品、服务、环境等提出的意见和建议外,还自动接受品质监督员对伊藤的供应基地,以及流通生产等环节进行监督。 |

||||||||||||||||