|

随着国内零售市场竞争的加剧,近年来超市关门、倒闭的消息此起彼伏。据不完全统计,2007年中国零售企业关门停业事件近40起,其中半数以上是以供货商哄抢货物而惨淡结业。许多超市的商品周转天数远大于对供应商的付款天数,于是拖欠货款成了家常便饭,长此以往,一旦发生风吹草动,资金链断裂,则“关门、倒闭”的多米诺骨牌效应便应声而至。

症结何在?笔者认为,其主要原因是超市的商品结构非常混乱:A类畅销品缺乏,C类滞销品充斥。

什么才是好的品类管理呢?首先它是以顾客为核心的,顾客可以买到他想要的商品,而且能得到新鲜有趣的购物体验。笔者经常去外资、台资超市,如大润发、家乐福或沃尔玛等门店做市调,每次总是顺手购买一些没有计划的商品;去国内民营超市市调,就鲜有此案例。

究其实质,是因为国内超市的商品结构过于常规,往往忽略了商品结构也可以新鲜、猎奇甚至有趣。

美国国际零售集团总裁ALICE认为:“超市销售不理想,80%的原因都是由于商品本身有问题造成的!”

因此,商品结构优化的第一步是要懂得诊断商品构成是否合理。

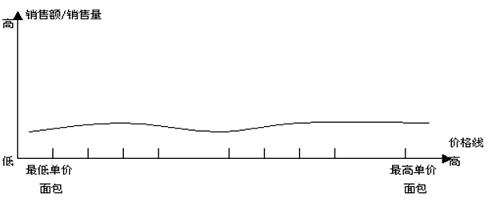

某超市门店的商品销售非常不理想,从POS经营数据进一步分析发现,有近50%单品创造了50%的销售(即50 VS 50),商品构成的诊断如下图。

超市竞争的核心在于价格竞争,价格竞争的基础来源于单品量化销售,上图显示该超市没有A类主力商品或不明确,很难向供应商压低进价,更不要说塑造低价形象了。

根据实践经验,超市的商品构成中,如果30%的商品创造了70%的销售,才表明商品构成基本正常,因为20%的商品创造80%的销售在多数情况下仅是一种理想化状态!工作重点应该放在引进新品、淘汰滞品上。假如在超市的商品构成中,偏离了30%的商品产生70%的销售均属不正常,问题表明采购业务部门、门店营运部门要深入分析并改善商品构成,即首先从品类构成上着手,而不应从单品着手,否则事倍功半。

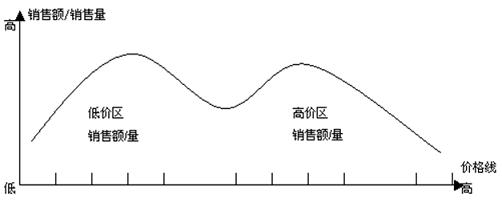

在诊断、分析卖场商品结构问题时,超市用得最多的是采取商品结构图分析法,利用商品结构图双峰分析法诊断超市商品构成问题。一般我们以价格线为横坐标,以销售额/销售量为纵坐标进行分析,健康的超市商品构成要求曲线必须是双峰状,而且必须是前面的低价位波峰高于后面的高价位波峰。

某连锁超市的卧室用品大分类、拖鞋中分类、男装拖鞋小分类下的商品构成有8.8 元、12.8元、19.8元、25元共四款商品。那要如何诊断分析这个商品构成是否存在问题?一方面可以根据目标客层的构成来判断商品价格带,还有一个最简单的方法,就是根据竞争对手的价格带构成调整我们自己的价格带。该超市主要竞争对手的价格带构成为5.8元、7.8元、11.8元、16.8元,很明显,超市的商品构成仅是对手的中高档商品——当我们的客层构成属于中低收入时,顾客很自然地会认为我们的商品贵而选择去竞争对手处购买。

做商品结构优化时,还会遇到不同级别、地区的门店分级问题。首先,按照营业面积进行分级,不同级别的门店按品类销售业绩进行综合分级,结合门店的商品陈列空间(即货架组数),得知一家门店可容纳的标准商品品项总数,然后,先从最大的商品结构也就是最大门店着手,先构建一个最大的商品品类清单,再通过分析该店每个品类的销售排行、市场潜力、商圈结构、消费习惯、购买水平、竟争对手品类构成等要素进行增减,包括各产品线价格带的深度与宽度取舍,从而形成不同级别门店的各自商品结构,然后根椐同样的分极原理形成各店多级货架陈列图,这是比较有实操性的解决方案。

这里推荐一下美国AC尼尔森提供的解决方案,通过其工具与零售管理系统的衔接可以做出比较完善的解决方案。当然,前提条件是要有可以提供一套真实、有参考意义数据的系统,不需要很高端,接着与其商品分析软件的ODBC数据库进行连接,经过系统分析从而得出一个建议的商品结构模板。商品分析软件可以把市场数据和零售企业的销售数据,通过若干分析,提出可操作的商品清单,然后再根椐商圈、客层等特定因素再行增减,最终形成一套相对科学、完善的商品结构体系,这是目前比较多快好省的办法。

当然,最简单的办法就是选择一家目标客层与自己最接近或商圈重叠较大的竞争对手店,拿对方的商品结构作为参照,然后再按照其商品结构进行SWOT分析。

超市吸引顾客的核心点是让顾客省钱,以更少的钱过更好的生活!因而必须突出特价效应和氛围!超市竞争的核心在于商品构成策略!所以在诊断、分析超市的商品构成时,必须由外而内,了解目标客层构成,了解商圈对手的同类商品(包装、规格、价格带等),反过来诊断自己的商品构成。

零售超市竟争的核心还是商品(及服务),归根到底取决于零售商的商品构成策略。只有认真练好基本功,才能从容面对那些已经营运数十年、身经百战的外资零售巨鳄,愈战愈勇,立于不败之地!

|