| 索性拆了卖场广告屏? | ||||||

| 作者:联商网;出处:《店长》2009年5月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

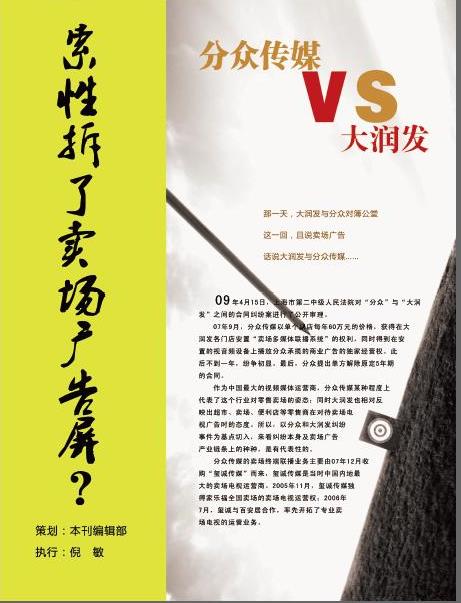

09年4月15日,上海市第二中级人民法院对“分众”与“大润发”之间的合同纠纷案进行了公开审理。 本期封面报道,先说说分众与大润发纠纷案,扼要谈及卖场广告本身,然后请几位零售从业者发表他们的看法。分众与大润发两者的纠纷是非各执一词,我们很难对其细节、真伪作详尽了解,以此出发,探讨卖场广告尤其是此案涉及的视频广告,其链条上包括运营商、卖场、供应商、顾客等各方博弈,广告的选择和投放、利益均衡等问题也迷雾重重。限于编者水平及时间匆促,恐难深入,谨此抛砖引玉,希望引起更多行业人士的注意,积极探讨或互助,在实践中妥善处理卖场广告相关事宜。

[ 分众与大润发对簿公堂 ] 09年4月15日,上海市第二中级人民法院公开开庭审理了原告上海分众德峰广告传播有限公司与上海大润发有限公司有关租赁合同纠纷的案件。 根据约定,分众在主合同有效期内享有安置视音频设备播放分众公司承揽的商业广告独家经营权,但大润发有权在其卖场内自行安装或允许其供应商在其短期促销期间,安装与分众相同或相类似的视频或音频或视音频系统,或借助其店内已有视频或音频或视音频系统播放相关信息。 主合同签署后,分众即依照约定,支付了全年度租金人民币4440万元及押金人民币2000万元,并完成了所有视音频设备的安装;然而在履行过程中,大润发却违反主合同中关于授予分众公司独家经营权的约定,其所属各卖场内供应商长期设置视音频设备的情形随处可见,并从根本上影响了分众的正常经营。 从2008年7月起,分众在全国范围内针对大润发展开了为期4个月的取证暗查。最终发现,大润发的供应商长期安置视音频设备播放信息的情形大范围出现,对分众的商业经营带来影响;除此以外,大润发遮挡分众公司设备、擅自对分众公司设备进行断电处理的情形也屡见不鲜。甚至个别门店出现第三方媒体设置视频设备进行广告招商及拔除分众公司设备音频线的情形。 分众认为,大润发公司怠于履行合同义务,不行使其应尽的管理职责,构成根本性违约,严重侵犯了分众公司的合法权益,已经导致合同目的无法实现。分众提出和大润发解约,并要求退还押金、租金、违约金、公证费等共计8825万元。 大润发说 根据约定,大润发有权在其卖场自行安装或允许供应商在其短期促销期间安装与分众相同或相类似的视频或音频或视音频系统,或借助店内已有视频或音频或视音频系统播放相关信息。卖场中涉及的视频或音频设备在涉案合同签订时均已存在,且系大润发自行安装、设置,符合合同约定。 因此,大润发不存在第三方广告媒体进行广告招商的情形,即便有个别违约情形亦不构成根本性违约,而应按合同减少租金或延长租期。大润发认为,分众提起诉讼的真实原因是其公司经营恶化无力支付租金,是想利用大润发履约瑕疵,来达到摆脱自身财务压力的目的。

AC尼尔森曾对超市、大卖场最有效的广告宣传手段做过调查,其报告显示,居前10位的有效广告宣传手段中就有7种是店内广告或可运用于店内的广告形式,分别是:传单、店内海报、宣传册、货架广告、促销员介绍、特殊陈列广告、店内广播。 此外,还有许多店内广告载体都极具传播潜力,有待进一步开发或全新开发,如:小票背面、购物篮、地板、停车场、寄包柜、终端陈列柜、电梯两侧墙贴、形象广告墙、吊旗、购物海报、户外广告牌、橱窗、卖场电视等。 其中,将电脑小票作为广告媒体,最大优势在于其有效到达率。小票是顾客退换货的凭证之一,不会轻易被扔掉,且在一向单调的纸面上,突然出现带有色彩的广告,阅读率得到了大幅提高。 在门店的停车场四周,可以制作促销广告的护栏,使驾车购物的顾客产生购物意愿,提醒对某一特定商品的消费,从而起到促销作用。而驾车顾客的购买能力和一次性购买量也要高于一般顾客,可成为企业“金牌客户”的开发资源。 此外,卖场电视对顾客形成“冲动购买”的效果是最明显的,多媒体的信息传达比之其他卖场广告的形式,更加形象和直接,富有传达力,这也是传统电视广告经久不衰的原因之一。当然,如何操作和监控卖场电视中的广告也是更大的问题,即使是传统电视广告,尽管有相关法律法规的约束,但夸大、虚假等情况也屡见不鲜,何况卖场电视相对属于新兴产业,很多环境和流程极不完善,亦包括产业的合作形势、利益分配等。 曹志高指出,不同的客户有不同需求,当你一个客户需要建立一个品牌的知名度时,需要的是一个传统媒体的强势狂轰滥炸,在最快时间里让全国人民知道这个品牌。当品牌发展到一定的成熟度时,它需要的是销量,不是单纯的市场品牌宣传,它一定会产生新的需求,它一定会寻找跟它销量挂钩得非常厉害的场合或者模式进行广告宣传,从而始转向卖场终端媒体进行投放。 传统媒体是对市场品牌的普及宣传;卖场终端媒体除了帮客户提升品牌知名度,还有它对销量的直接促进作用。

问题的实质还是分众自己说的那句话:他们事先已经通过专业机构对大润发的广告价值进行了评估,结果发现,其门店广告平台的价值仅为每年800万元,这和实际上分众先前承诺给对方的每年4800万元相差悬殊。这才是问题的关键,既然是自己当初在做决策时的错误判断,那么如何来使自己的损失最小化呢?这与大润发强调的分众是由于财务危机烧不起钱才毁约也有几分吻合。 为什么会造成这一状况呢?其实,这与宏观经济背景有很大关系。我们注意到,双方签约是在2007年9月,此时正是中国股市的高峰时期,显然此时不论是分众传媒本身、分众的股东、还有在分众传媒投入广告的厂商,都是非常看好卖场广告媒体“钱景”的,相信此时分众一定认为自己花了4800万拿下大润发门店的独家广告权一定是一笔非常合算的买卖。只是,天不遂人愿,市场形势的急转直下,使得分众的广告客户本能地收缩了自己的广告支出,分众的收入来源一下子大大缩小,使得分众立刻捉襟见肘、日子难熬起来。 卖场媒体广告的效果虽然有着立竿见影的效果,因为一旦消费者看了广告以后,立刻就可以在现场找到所需要的商品,这种无时滞的广告刺激可以更有效地影响消费者的消费决策。不过卖场媒体广告也有其大局限,那就是很难让顾客静下心来、停留下来关注这些广告,因为顾客是来购物的,卖场内嘈杂的环境使得顾客很难静心欣赏这些广告内容。其他媒体广告形式与卖场媒体广告有所不同,比如家里的电视广告,即便不在电视机前,电视的音响效果也会把广告信息很悦耳地传到消费者的耳朵里,而在电梯旁、公交车上、地铁上,目标顾客也总会至少有那么几分钟的注意力可能会定格在这些媒体广告信息上。 在卖场内,消费者一般都是直奔目标而去的,他们在每一个货架前停留的时间都极短,加上卖场内的广播音响及各种杂音,使得这些卖场媒体很难对消费者施以有效影响力。这样,表面看起来卖场广告的受众覆盖范围很广,几乎每一个进店的顾客都会受影响,但是广告评估中的用户到达率和用户接受度这两项最实质的指标一定不会高。 正是由于卖场广告的这种致命缺陷,使得分众传媒在处理自己的不良资产时,首先就想到了处理与大润发的这笔合作交易,毕竟一年4800万元的真金白银要交到大润发的手里,在当前的市场形势下已经不可能是撇脂(利润减少),而是割肉了。 再从更深层的影响因素来看,在分众和大润发的背后还有一个巨大的群体——供应商,他们才是分众与大润发交易的真正买单者,而分众与大润发无非是在分食这块由供应商提供的蛋糕罢了。 这些供应商也有自己的生态链和利益链,他们在卖场媒体的广告投入也受自己的投入产出评估的制约。也许当经济形势好的时候,他们还不会太在乎广告投在哪里最合算,但是一旦口袋拘谨,精打细算也就不可避免了,而卖场广告的影响力相对于电梯媒体、公共交通媒体以及电视广告的先天性不足,使得供应商不得不有所保留。 除了广告之外,供应商还可以做的选择就是做更多更有力度的价格促销,这也许比在卖场媒体耍耍嘴皮子的效果更好,而且可能更受门店的欢迎(其实,大润发卖场广告执行上的缺陷与门店跟总部之间在利益上的博弈也有很大关系)。 此外,在供应商方面还有一点难言之隐,就是在各大卖场之间太难平衡了,只要在一家卖场做卖场广告,其他的卖场就有可能会提出相同要求,若不答应就会给你脸色看,而企业做别的广告就不大可能遇到这样的尴尬,原因是现在的卖场实在太强势了,都是婆婆,一个都不能得罪,这也许才是那些分众的合作客户逃离它的最关键因素。毕竟在卖场内加几台显示屏不算太难,一年却轻轻松松就可以净赚60万。大润发要60万,我们达不到它们那样的经营水平,我们就要个30万、20万,哪怕只是5万、10万。如果所有的卖场都这样伸手,有几家供应商能够顶得住这样的压力?罢了罢了,我干脆一家都不做,一家也不得罪。而且,即便不做卖场广告,也不见得损失什么,何乐而不为呢? 从上述分析可知,分众与大润发的卖场广告合作方案从一出生就蕴含着种种变数和危机,造成如今这种尴尬也在情理之中,也怨不得谁。可能彼此相让、好合好散才是最好的结局,互相指责对簿公堂,谁也不可能得到什么真正的好处,最终是蚌鹤相争、渔翁得利罢了。

2004年,笔者作为某百货集团中方代表,派驻至该集团旗下唯一的一家中外合资公司筹备部门担任副总。该项目前后历时1年,合作之初存在彼此猜忌,整个合作过程中,双方一直在追逐与争夺自身利益最大化,项目最终夭折。 联想到现在的分众与大润发之争,不禁重生沧海桑田、物是人非之慨。 一场因缘的结束,留下无限的是是非非。写满愤懑的诉状,声色俱厉的争执,有理有据的指责,让关注事态的人们从心底打上一个沉重问号:谁之过? 契约框架下,双方本是基于互惠互利、共同看好某个前景才达成合作。合作,前提是资源共享,基础是互信,目标是双赢,抛开其中任何一点,合作之路都不会长久,合作双方都将不能达到自己的利益目标。遥看分众与大润发的纷争,在互不信任的情况下,或缺乏沟通与谅解,或收钱却不尽义务;阳奉阴违,一面合作一面为将来打官司找证据,明知故犯,有意无意地损害对方的利益。这样“你砍一棵树,我毁一片林”的心态,“双输”的结局,大约早就应该想得到吧。 大卖场与数字媒体走到一起,本是一种具有不同属性“信息通路”的联合。占据城市黄金商圈核心位置的大卖场通路,其价值中枢在于商品流通。大卖场通路以承载有形商品为主,通路中的信息传递直接促成消费者产生购买行为;而遍布城市各处、终端网点密集的多媒体广告网络,其通路价值在于高密度的信息“轰炸”,采用演绎“故事”的表现形式,间接促进消费者购买行为的实现。 两个通路所承载的信息表现形式和侧重点的差异性和互补性都比较明显。分众与大润发的合作,将两条价值中枢不同,却具有一定互补性的信息通路放到一起,但是仍然保持各自的独立属性,毫无资源整合意识,未将双方的“交易型”关系转换为“合作型”关系,一旦交易破裂,双方搞到反目成仇,也就不足为奇了。 作为不同的广告形式,大卖场与多媒体广告的融合本身也存在诸多有待思考和解决的问题。笔者认为,广告诉求的根本是商品,大卖场传统广告表现的是一种从商品包装、货架陈列、通道海报到DM手册的“断面式”诉求,它反映的是空间上、功能性的商品信息;而多媒体广告表现的则是一种贯穿商品及其关联事、物的过去、现在和将来的“故事”,具有连续、历时和动态的特点。 与大卖场传统广告相比,多媒体广告的优势在于它是采用演绎“故事”来表现时间上的文化性商品信息。将两者整合起来的思路是:利用两者优势,形成互补效应。对同一商品品牌而言,传统广告与多媒体广告组合,将产生促使商品视觉识别系统同时达到时间与空间的有效融合,产生“1+1﹥2”的广告效果。 思考大卖场广告与多媒体广告如何有效结合,才是实现契约双方价值最大化的解决思路。但是这个思路,似乎从分众与大润发合作的动机上就已然区分开来。归根结底,任何资源所有人对其所拥有的资源都持有一种“放大预估”的惯例,在利益最大化的动机驱使下,面对资源整合的机会,谁都不肯首先退让。 这也是很多合作以失败告终的直接原因,尽管大家都知道资源整合是“1+1﹥2”的不二法门,但每一方都期望自己是那“﹥2”的部分中最先、最大的受益者。当一些整合资源的构思被这些纷纷扰扰的利益之争所葬送时,人们往往已经遗忘了机会的存在。 在商界,只要这样的思维占主导地位,则“双输”的案例就不会终止;外国资本就有离间、插足的机会;产业升级必定遥不可期;而做强做大,永远只是一种梦想。

2007年,在资本市场如鱼得水的分众传媒巨资投向终端卖场,拿下了“大润发”超市的门店广告独家经营权,希望能复制“楼宇电视联播”的成功,决胜商场,唯我独尊。但时隔一年后的单方解约行为,让人清醒地意识到:原来这一桩姻缘并非看上去那么美。 从当初的信心爆棚到现在的顿生睚眦,可以说分众在正确的时间做了件不正确的事情。从某种角度看,扩张的背后是决策的失当。我认为,卖场视频广告的确是未来的一种重要传播方式,但也还要考虑平台运营商与卖场之间战略达成的步骤。 平心而论,分众卖场终端联播网的理想很美好,勇气可嘉,但现实似乎更残酷。2005年,就有网友分众的卖场联播平台进行评点,认为其不足主要体现在乱点“鸳鸯”、“广告”意味太浓和没有更好地分析“国情”三个方面。从分众传媒和大润发的合作过程来看,有点像不理智行为后的“失足”。 出现问题,反思问题。我们先来看看,对于卖场终端,广告的作用是什么? 想必分众在联姻大润发的时候,没有认真思考过这个问题。作为广告业出身的分众,侧重点在于客户品牌的传播,有效销售的引导。但对于大润发来讲,作为商业的本身,所有的行为的背后无非是两个字:利润。分众与大润发之争,出发点也莫过于此。 从分众的表态得知,每年60万单店租金确实相当不划算,特别是在江南春焦头烂额之际。当然,从前景上看,度过最初的烧钱阶段,这个价格也会出现超值的时候。但商家在乎的是现实利润,机会不等人。无论是新兴的多媒体广告,还是传单、店内海报、宣传册、货架广告、店内广播等传统形式,形式服务于内容,达到最大程度的变现。 对于两家的合作,身处“薄利”行业的大润发无疑是将与分众传媒作为其商业利润的一个重要来源。但短暂的“蜜月”过后,商业的瞬息万变,多品类的复杂性,加之竞争的压力,也迫使大润发不得不采取更加灵活的方式去提升企业的盈利水平。相对商业的灵活,定额包年的分众节奏无法快速适应,出现问题是必然的。一年的“朝夕相处”,突然发现:买的没有卖的精,这无关乎商业道德诚信。 分众传媒要认真考虑一下这个行业的特殊性,这绝不是请咨询公司出个漂亮报告就能搞定的。和楼宇广告不同,卖场广告联结的更多是商业直接行为,所以更应该躬下身来,去透析商业零售市场的本质,满足客户的需求。所以说,当分众信誓旦旦拿下包括大润发在内的国内1000家主流大卖场时,就卷入了中国零售商业军团的惨烈竞争中,进退两难。 现实布局是正确的事情,但操作的方式可以改善。比如和商业的全面合作,风险共担,利润分成,参与客户的核心价值链建设。不过这比“楼宇广告联播”的推广要难得多,毕竟面对一个不熟悉的行业,参与本身就是莫大的风险。 “卖场终端联播”的前景应该说是肯定的,但分众和大润发的纠葛,显现的是这个形式的不成熟。客观定义下,现在仍然是“烧钱”的初级阶段,仍然是传统促销形式的补充。市场的形成,一方面依赖于消费者逐渐成熟,另一方面还在于商家和广告主的协力推进。 从这个意义上讲,似乎大润发这样的商家担子要重一些,如何利用新兴和传统促销方式,充分盈利,确实是摆在当下的一个重要课题。分众传媒也要更多地思考当下:作为服务提供商还是内容供应商,如何合作,采用什么打法,从宏观到具体运作,都是亟待解决的问题。 但愿“失足”之后是理性的成熟。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

金融危机下人人自危,就连传媒业的巨头也不例外。笔者所在的商业集团还正在联系请分众传媒进驻的事情,但见此纠纷,便如迎头泼了一盆冷水。站在零售终端的立场,大润发在此事件中并无过错;而如果从传媒公司的角度分析,似乎分众也“占理”儿。毕竟人家投入那么多钱,要的就是一个传播效果。 暂不论孰是孰非,从公允的立场分析,其实这只是零售终端与传媒公司矛盾的一个缩影。是否有一个客观、公正的行业标准来真正约束双方行为?单纯从专业机构对“大润发”广告价值进行的评估结果是不足以作为行业定律的。 我们可以从双方的“陈堂证词”来分析:针对分众采集的违约证据,大润发分别以拍摄角度错觉、政府限电、广告显示屏故障等理由进行了反驳。其实这都是不可规避的现实问题,作为商家来说,虽说是终端,但也受到来自方方面面的约束和限定。 对于因技术问题出现的故障,可以作为违约条件之一,但不应该是决定因素。同样的,大润发提出,有三种情况的音视频设备也是可以存在的,它们是:合同签订时已经安装的;“大润发”自行安装的;卖场供应商为商场促销而短期安装的。而事实上,分众采集的所谓第三方音 “终端为王”的时代,媒体只是一种载体和服务对象,希望一家媒体实现所有的广告传播功能,在目前的零售市场中是不现实的。

就个人感觉来说,我非常不喜欢分众传媒这类大量制造视觉污染和听觉污染的公司。走在路上,你已经无法避免这种污染。公共汽车上有,出租车上也有,地铁上也有;写字楼、电梯里也会看到,甚至买个东西、上个厕所都能碰到;回到家,楼下大门上还是。这些广告不但严重干扰 回想起以前的大学校园,可谓宁静的象牙塔,而现在某些无以复加的商业气氛,有时已经过度。 另外,在卖场做广告,这本身就有悖商业精神。试想一下菜市场,有那么几个摊贩拿个高音喇叭宣传自己的菜便宜,这对消费者是不公平的。第一,它制造的噪音破坏了消费者的消费体验过程;第二,严重损害商场形象,收了些好处费,就纵容某些小贩用高音喇叭,让消费者和其他小贩如何评价这个管理者,还相信它的执法公正吗?这种行为可能比收取堆头费、赞助费更加破坏以商品质量为核心的公平竞争,导致某些歪门邪道的商品风生水起,最终损害消费者的利益。 例如蒙牛,不踏实做质量,仅依靠铺天盖地的广告攻势,不但把所谓的特仑苏卖出了天价,而且导致整个行业的“劣币驱逐良币”效应,大家纷纷接受了潜规则,而消费者掏钱买了这些劣质商品,最后影响很多人的健康,给身体留下明显或潜在问题。 单纯地以商言商,分众与大润发这场纠纷也说明一个问题,那就是,卖场是自营多媒体广告好,还是依靠第三方平台好?很显然,大润发看中了分众的资金实力,反正设备都是你投入,我没有任何资金压力,这件事情看起来对我没有损害,还有收入,为什么不做。 这里面肯定有别的冲突。比如,大润发收了A品牌的货架费,想扶持A品牌,打压B品牌,于是把B品牌弄到了很差的位置。B品牌一看不妙,去找分众传媒,要求在大润发打自己的广告,结果A品牌卖的不好了,找到大润发“理论”,导致大润发左右不是人。所以,按照逻辑,大润发故意去破坏广告效果的行为,也可能是存在的。反正分众传媒的钱已经付给我了,我破坏一下,你也莫奈我何。两者貌合神离的关系已经注定。

这其实是一个诚信经商的问题。不管这两家其过程谁是谁非,最终法院怎样评定,都只是过程与结果而已。单从对此事件的报道来看,我们姑且认定报道所表述的全部是事实。那么,分众与大润发其实都违背了一个经商原则:诚信经营。 首先来看大润发,假若如分众表述的那样,大润发在实际经营中违背了合同约定,并损害了分众的利益,那么大润发就违背了商人的诚信原则。分众作为大润发的合作者,有一种叫法是“合作伙伴”。既然是伙伴,那在合作过程中就应该像伙伴一样,大家互相信任,互相合作,互利互惠。有了大润发的支持,分众会做得更好;同样,有了分众的认同,大润发也会挣得更多,挣得更长久。 从诚信的角度来看,大润发在陈述中表示出现分众所指的几个问题,是因为政府限电、广告显示屏故障等缘故。但是,出现问题的时候,大润发为什么不通知分众。把这个信息传递给分众,这也是本着诚信的原则,互利的原则。 从超市的角度来看,其供应商存在很多种形式。有提供实体货物的,有提供无形资产的,有提供技术支持的,只要是与超市合作产生资金流,那就都应归属于超市的供应商。以此来看,分众也是大润发的供应商。对待供应商,超市不能一味地站在强势位置,供应商有得赚才会支持超市;同样有了企业的支持,供应商才会赚得更多。这是相互的,不能说超市处于强势地位,我就是大爷,你就得听我的。 再来看分众,为什么说分众也不诚信呢?既然分众与大润发签定了合同,那么大家就应该按规矩办事,不以规矩不成方圆。合同里约束了分众与大润发应该承担的责任及得到的利益,当大润发出现遮挡、断电等行为时,分众首先采取的应该是先与大润发进行沟通。在沟通无果的情 再者,真如大润发反击的那样,分众是因为出现财务困境而去采取的这种措施,那分众就更不是一个诚信的商人了。诚实是一个人的处事原则,不应因为利益与损失、年龄长幼、学历高低、财富多寡而有所改变。这是立足之本。

陈继展 李运秋 |

||||||