|

圣诞、元旦是大节,也是一个销售高峰期。恰逢岁末,许多商家都要借此档期作最后的业绩冲刺,该档期的重要性不言而喻。

终端促销活动看似由单一部门发起,实则关系到全盘的绩效。一个完善的促销案,虽是由企划部单独呈现,但却是各职能部门通力合作的结果,是组织对目标市场所作出的具有针对性的系统措施。值圣诞、元旦档期之际,笔者试从档期设置、商品策略等角度进行综合探讨,望能提供些许参考。

关于档期的设置

圣诞、元旦两个档期相距较短,因此在档期设置上,可采取波段性操作。在活动上,一是并列区间,二是复合区间,即通常所说的大活动套小活动。具体需要根据业态的不同,随机应变。

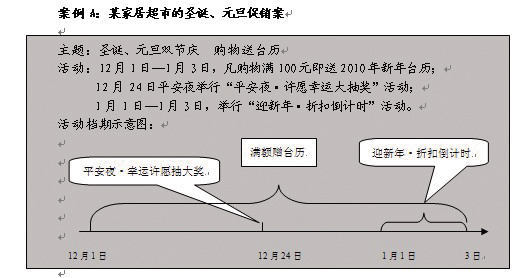

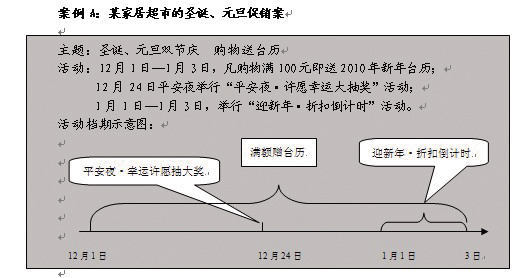

案例A:某家居超市的圣诞、元旦促销案

案例B:某百货商场的圣诞、元旦促销案

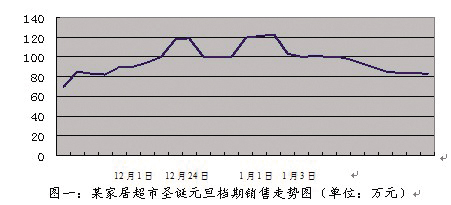

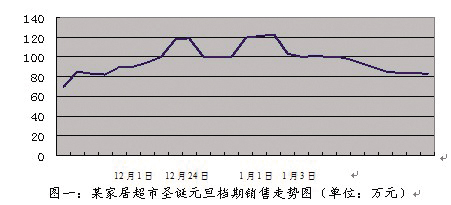

案例A是在一个长档期活动(12月1日-1月3日)之下,嵌套了两个小档期的活动(分别是圣诞和元旦)。之所以采用这种嵌套式波段操作,是因为这样可以在一个大档期内形成两次销售高峰(如图一),而在两次销售峰值之间,又有长档期活动(额满赠台历)来支撑整体的销售业绩。在集中火力形成猛烈的行销攻势的同时,还可以节约宣传成本。

对案例B而言,则是两个分离的活动。但在设置档期的规划时,仍作为一个整体来考虑。

档期是个需要认真研究的技术性问题,特别是对圣诞、元旦这样的重大节日,需要根据行业、业态的不同,制定出不同的规划。

关于行销策略

SP的各种手段,最常见的是满赠和折扣。但打折过多也会对品牌造成不可逆转的伤害,这亦是SP技术被诟病的地方。SP是把双刃剑,一面刀刃指向现场的POS机,带来大量的现金流,一面刀刃指向未来的品牌价值,让品牌沾染上“低价”的低端形象。过多过频的SP活动,即使再大的牌子也经不起折腾。天天大血拼,结果或将如街边的卡帝乐•鳄鱼或华伦•天奴般,不是租房到期,就是厂家倒闭。

为了避免长期折扣对品牌造成的负面影响,一种软性的折扣方式——“以*元当*元用”是近几年比较流行的作法。例如:“100元得150元”,虽然这是一种变向的折扣,与“6.7折”在利润损失上是一样的,但相对而言,此方式不会降低消费者对商品的品质感。(事实上,考虑参与活动的门槛及整数操作等问题,前者的利润损失更小。)

案例C:某百货元旦促销

时间:1月1日-1月3日

600得1050;1800得3200;

3000得5500;6000得12000;

刷**行银行卡,再减160。

在考虑圣诞、元旦档期的市场策略时,会员和团购应该是有效达成目标的两个重要途径。一般情况下,会员所持有的会员卡或其中的积分多在此期间到期,会员需要前来店里办理续卡手续,或兑换积分。此时再辅以适当的诱因,鼓励会员返店、奖励老会员、介绍新会员,将变得十分具有煽动性。

对于商超来说,团购更多的是机会销售,做成一单是一单,没有业务,店长也不太会主动出击。但是,既然是机会销售,那么做点什么总比什么都不做的要好。笔者做过直复式的营销,深知“机会销售”中“机会”一词的意义——你什么都不做,你一定得不到;你什么都做了,才有可能得到。但笔者发现大家对于团购这样的机会没有太高的热情,总是任其自然增长,其实,零售的团购相当于直销的大客户。这是有概率的,但概率发生的前提是你什么都做了。只有先期万事俱备,才可能在后面实现客户的成交。

圣诞、元旦恰逢各单位发放员工福利或采购礼品,是拓展团购业务的大好时机。店堂内最好有明确的团购标示,以此来提醒潜在的客户。同时要有利益的承诺,即使不能做到精确,也需要有明确的利益表达,如“团购更优惠”等。另外,还要有利益承诺的有效期,以此来促进潜在客户早日做出购买决策。

如果店长或业绩的主要承担者能在这个档期内主动出击,那就再好不过了。在这个时节,谁团购的可能性最大?那就是以往有过团购记录的客户。将这些客户的清单打印出来,逐一进行电话或登门拜访。

异业合作也是提升圣诞、元旦档期内客流的重要手段之一。对圣诞、元旦期间的客流必须有明确的认知:其一,街上会有大量的客流;其二,街上的客流不一定能成为你店里的客流(有可能成为别的店里的客流)。既然如此,如何将别店的客流导入本店,就是一个需要考虑的问题。在没有直接竞争的情况下,我们可以采取客户群共享的手段,即异业合作。

案例D:Y影院与S家居生活馆的合作

时间:12月1日-12月25日

一、凭Y影院的电影票到S店免费领取精美礼品一份;(同时在S店购物即可免费办理会员卡;平时需购物满100元)。

二、凭S店的购物小票可到Y影院享受购票8折优惠;同时可凭S店会员卡免费办理Y影院储值卡一张。

关于商品策略

圣诞、元旦档期内,无论对哪个行业来说,新品和(或)节令性商品都是重头戏。策略性的引进新品(节令性商品),不仅可以有效提升单一品类的销售额,更是提升品牌竞争力和市场占有率的重要方法之一。你店里有新品、节令性的产品,顾客就会把钱花在你的店里。

在节令性商品的操作上,有一个特点就是宜早不宜迟。尽早在终端呈现,即使消费者没有立即形成购买行为,也会对此类商品产生强烈的先入为主的印象,这样就能提前吸引潜在消费者的目光。

在销售尚未达到高峰期之前,商家可做一些告知性的陈列和展示。而在产品的选择上,应该把重点放在产品的特色上,选择有代表性的商品,而不仅仅是关注价格线或SKU。要做好这些工作,就要提前做好新品(节令性商品)引进的计划,与供应商的谈判、库位货架预留等。

节令性商品的另一个特点就是价格急剧衰变。以圣诞用品为例,如圣诞树、圣诞装饰品等,虽然可在节前大卖,但一旦过了12月24日(平安夜),此类商品即成不良库存(如图二)。不良库存的意思是:打折也卖不出去。因为价格是由商品价值决定的,没有人会在24日以后还需要使用这些东西。这些商品要么扔掉,要么等到明年再卖。因此,我们不仅要保证充足的备货,还要确保备货在节前倾售完。对采购和行销来说,这简直是个驳论。如果发现库存过多,又临近节尾,那么,不计成本的甩卖比扔掉要强。

低价策略是我们惯常的促销策略。对于以客流和客单为导向的圣诞、元旦档期,低价策略尤显得重要。但是,过大的促销力度,导致毛利的下降,怎么办?答案是凉扮。

既然是大档期,既然是要冲业绩,那就要拼价格的力度。在痛惜毛利的同时,我们也要看到我们潜在的收获——特别是新客户变成老客户,就会形成重复的消费。客户时间价值(Time value of customer)可以用来帮助我们消解心中的割肉之痛。

直复营销体系中,在核算营销成本(包括毛利的损失)时,不是单一的对档期进行评估,而是对长期的评估,即:先预估一个客户在以后的消费中的累计贡献,再将首次产生的营销成本、毛利损失从未来的收入中分摊出去。

活动的执行

说到执行,方案本身应具有简单、易操作的可行性,另外,执行者的执行力度要到位。对于执行者来说,促销案总是越简单越好;而对行销企划部来说,方案总是有越做越复杂的倾向。简单的方案容易与其他商家撞车,本身也没有新意,但有时可以不拼创意,而是拼力度、拼执行。事实上,良好的执行远比创意重要,而且,没有新意并不代表效果不好。

如抽奖、现场的摇奖等,一般需要设置专门的服务台,以确保收银台、店内动线的通畅。而现场的拦截销售和商品演示,也要注意适可而止。

大型的促销活动,对商家而言,就是一场战役。不仅要有周密的执行计划,还要有各种预案。比如:为了防止商品的脱销,商品部应制定商品中期追加预案,随时追踪销售,与供应商共享终端库存;对于销售现场的突发事件的处理、安全保卫、防损等,运营部也应该列出预案的细目,反复考虑;针对宣传物料的破旧与损坏,企划部应该及时更换。

|