| 零售业节能环保上下呼应 | ||||||

| 作者:陈湘静;出处:《店长》2010年9月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

编者按

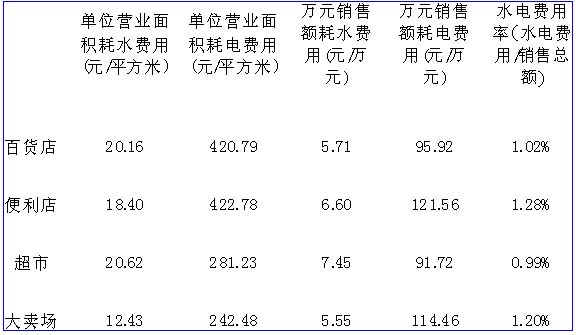

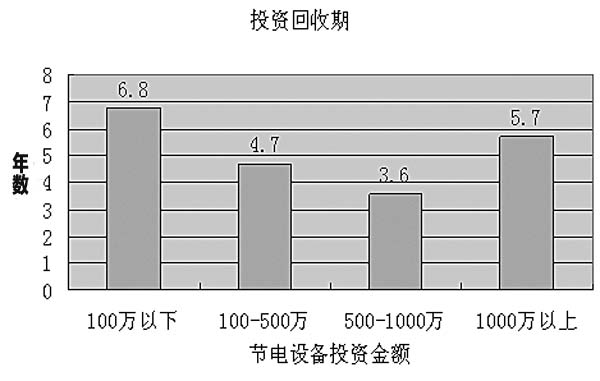

以沃尔玛、家乐福、TESCO(特易购)为代表的一线跨国零售巨头开始大手笔投入,旗下门店进一步体现节能环保理念;而国产零售连锁企业也纷纷迎头赶上,着手节能改造,取得了初步成果。日前,商务部首次发布《2010年中国零售业节能环保绿皮书》(简称《绿皮书》)中,初步总结了我国零售业在节能环保方面的举措和进步。 零售业作为上连生产企业、下接消费的服务性行业,是商务领域节能环保的重点突破口。而这一理念也渗透到零售企业经营管理的各个层面。商务部有关负责人指出,零售业未来发展的趋势将不仅是打造绿色零售企业,更要发挥窗口作用,向消费者宣传绿色低碳的消费理念,并努力带动上游供应商的环保低碳发展。 零售业节能环保措施多样 根据中国连锁经营协会数据显示,连锁百强企业总耗电量比上年减少16.96亿千瓦时电,下降幅度达16%。在3年前零售业刮起的节能风潮中,国内外各大零售企业都纷纷行动,各显神通。利用LED灯、冷冻水泵变频、EMS智能控制系统等先进的技术手段和设备对既有门店进行节能改造,并对新建门店采用节能设计,通过采用新技术设备,有效提高门店整体节能效率。“这些措施综合来看可以实现节能目标20%以上。” 商务部商贸服务司司长邸建凯介绍说,2007年6月,商务部制定了“节约型零售企业”评价规范,并确定了北京、天津、上海等10个试点城市,营业面积在1万平方米以上的大型超市、百货店、专业店的节能降耗成为工作重点。 邸建凯总结说,企业采取了多样化的节能环保措施。14%的企业获得了环境管理体系认证;超过45%的企业建有绿色采购渠道并引导供应商重视环保、减少商品包装;六成以上企业采取措施并鼓励消费者减少使用塑料袋,并对废旧产品和废弃物(如饮料瓶罐、旧电池、纸张和淘汰的家电等)进行回收;近三成企业对垃圾有处理措施(果蔬类、易腐有机类垃圾等);近半的企业门店在建设中应用了节能建筑材料。 以百联集团为例,2007年,集团与上海市政府签下“十一五”节能降耗目标责任书(到2010年万元营业收入能耗比2005年下降15%),集团各公司都加大了节能技改资金投入,强化责任考核。截至今年5月,全集团各公司能耗下降成果显著,联华股份下降超过44%(与2005年比),物贸股份下降30%,百联股份下降超过20.%,商业连锁比2005年下降35%。四大公司每万元营业收入的能耗大幅度下降,提前完成“十一五”节能降耗目标。 不过邸建凯同时坦承,在节能减排方面,中国零售企业才刚刚起步,与国外同行还有相当大的差距。记者通过《绿皮书》发现,国内本土大型零售企业对门店大多采取安装节能灯具、节水器具等分散的单项措施,缺乏系统性和综合节能意识。即使是华润万家、北京物美等比较积极的本土企业,也多集中在照明设施、减少使用塑料袋等单项措施上。目前大多数国内超市还没有大量采用LED灯管,冷藏区的冰柜还是开放式的。 而相比之下,国际连锁超市的节能环保更成系统,他们大都安装了世界领先的能源管理系统,包括空调系统、制冷系统、照明系统和电量监控等四大主要系统基本完成改造。据乐购特易购(北京)公司事务部总监张天丽介绍,TESCO公司2008年以后的门店全部沿用节能门店的设计标准,54家2008年以前的门店也都进行了系统节能改造,节能环保门店已达26家,而旗下门店的能耗情况可随时上传至设在上海的能源管理中心,实现远程监控。 节能改造真能出效益 如果按照目前1度电0.9元的零售业用电价格计算,节约1度电省下0.9元,相当于要实现100元的销售额才能得到。邸建凯说,作为一个典型的微利行业,零售业目前行业平均净利润率只有1%左右。 近年来,随着零售业竞争的不断加剧,控制成本、提高效率成为零售企业提高利润水平的共识。未来节能减排势必成为零售业竞争的“重头戏”。 中国连锁经营协会一份全国零售企业耗电量调查结果显示,全国家电卖场、便利店、超市、大型超市和百货店等五类零售业态全年耗电量超过300多亿千瓦时,其中以百货店和大型超市为甚。而在大型超市中,冷冻冷藏、空调与照明占了总耗电量的近80%。 邸建凯介绍说,我国零售业的能源消耗非常大,仅次于人力资源和房租,是企业三大成本之一,约占企业总支出的10%~30%,比发达国家同类企业高出2~3倍。当然,这个差距也说明了节能潜力非常大。而据了解,即使处于能耗较低水平的北京大商场,单位面积能耗仍然高出气候相近的日本同类商场40%左右。 邸建凯说,零售企业节能改造,效益是较为明显的。所谓付出越多,收获越大。统计显示,对现有门店进行节能改造投资金额在100万元以下的企业占54.1%,节能效益平均为16.5万元;投资金额在100万元~500万元之间的企业占27.1%,节能效益平均为87.8万元;投资金额在500万元以上的企业占18.8%,节能效益平均为271.7万元。 据悉,2008年后,家乐福每家新门店都增加了200万元的节能投入,旧有门店也全部进行了节能改造。目前,家乐福单个门店一年因节能而减少的开支就达100万元,按照目前145家门店总数计算,每年减少开支1亿元以上。 有效益有空间为何步伐缓慢 长期以来,业界都认为“节能降耗主要是钢铁、有色、煤炭、电力、化工等行业的事情”,但事实上,300多亿千瓦时的年耗电量已经让零售业成为我国名副其实的耗能大户。如今,零售业已经迈出了节能减排的第一步,但持续深入还面临诸多政策、机制问题。 “如技术和管理水平较低,企业积极性不足,缺乏使用节能灯具、变频空调等节能设备的动力,节能技术改造进程缓慢,一些零售场所仍有过度包装和无偿提供塑料袋现象。要继续推动这项工作,需要政府、企业、协会等多方的共同努力。”中国连锁经营协会会长郭戈平表示。 以节能改造为例,让很多零售企业踟蹰不前的还是资金问题。据了解,家乐福2008年后对在华的每家门店都增加了200万元的节能设备投资。而TESCO对每家新店节能投入在几十万至百万元不等,旧店低碳改造成本大约在200万元~300万元/家,节能店的设备投入约占新店建设总成本的7%~8%。 邸建凯分析说,在目前的情况下,节能资金多由企业直接投资,缺乏其他融资渠道。被调查企业愿意采用的投资方式与实际情况差距较大。 据统计,超过53%的企业希望采取合同能源管理方式;32.6%的企业希望有政府补帖,由企业、政府、经营户相结合,或与厂家共同承担等其他方式;只有1/10的企业考虑全部由企业承担节能费用。而实际上的改造资金来源却刚好相反,大部分企业是由自己出资,只有7%的企业采用了与设备商共同出资或是完全采用合同能源管理的方式。 无恒产便无恒心。一些业界人士也指出,本土连锁零售商大部分店铺是租赁经营,由于不是自有物业,不愿做长期大额投资。例如对供暖、空调等设施开展节能改造,而更愿意投资节能灯等花费小、易回收的项目。另一方面,零售企业节能资金前期投入多,企业的资金不足、投资风险大也成为制约零售企业节能的问题。 调查中发现,目前中国的能源服务公司大多数是由设备商延伸服务,转型而来,不同程度地存在技术系统协调性差、融资渠道不畅通以及信用难评估等问题。零售企业的需求与能源服务市场的不完善之间的矛盾,制约着合同能源管理的健康发展。 心有余而力不足的企业对政策的扶持同样反响强烈。在目前的情况下,对商业零售业节能的补贴、优惠政策缺位或是缺乏执行力度。许多地方虽有相关政策,但对许多商业企业而言,申请难度较大。 根据对相关零售企业的调查显示,企业认为对节能环保工作持续开展最具推动力的措施依次为:给予节能设备税收减免或优惠政策、定期实施的节能改造专项财政补贴资金政策,成立节能环保奖励基金等。 对此,邸建凯表示,偏低的利润率决定了零售业对节能环保进行投资是不容易的。下一步,商务部将联合国家发改委、环境保护部共同研究制定政策措施,积极引导、推进零售业节能减排工作。将节能减排的效果与奖惩政策结合起来,进一步形成以市场为导向、企业为主体的节能机制。完善法规和标准体系,形成一套针对零售业的能耗审计和监测平台。同时,积极探索节能设备租赁、合同能源管理等,不断丰富零售业节能减排手段。

沃尔玛近年来以“低碳超市”形象高调亮相。其中,打造环保供应链为重中之重。除了从源头提供绿色食品外,还要与供应商签订新的合作协议,要求供应商达到严格的社会和环境标准,包括工厂废气排放、废水处理以及有毒物质和危险废弃物处理等。沃尔玛还宣布,到2012年,将实现其所有直接供应商95%的采购来自在环保和社会责任方面表现最佳的工厂。 而在2005年,全球范围内有141家企业因为各种各样的原因,永久性失去了为沃尔玛供应产品的资格。在中国,沃尔玛对在华工厂的验厂频率从每年1次提升至每年4次。而在2006年8月,浙江省义乌市70家企业执行了沃尔玛的验厂程序,通过的仅为两家,绝大部分被沃尔玛亮了黄灯。 TESCO(特易购)则是首家明确提出要做“零碳企业”的零售商。TESCO致力于贯穿整个零售供应链的碳减排管理,力争从原材料采集、制造到配送、零售、消费以及废物处置等整个产品生命周期的各个阶段都减少碳排放。2010年前,TESCO计划将旗下自有品牌和知名品牌产品的包装用料减少15%。目前,TESCO在全球共有50多家节能店,能源总消费比2006年降低20.5%。而在商品销售方面,TESCO至今已对114种产品标注了碳标识。 |

||||||