| 如何提升销售之商品结构篇 | ||||||

| 作者:穆晓宁;出处:《店长》2011年3月号 总第34期 | ||||||

|

||||||

|

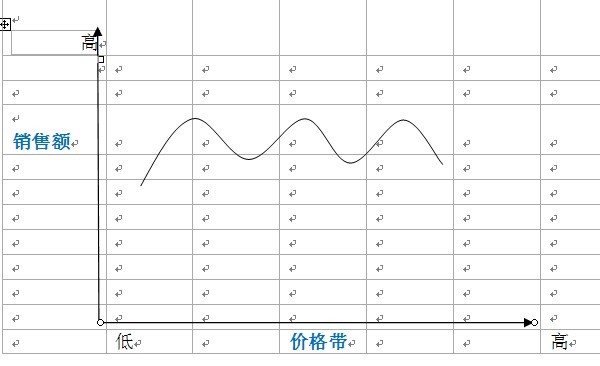

美国国际零售集团总裁Alice认为:“超市销售不理想,80%的原因都是由于商品本身有问题造成的!”超市销售出现问题,第一个应该考虑的就是:商品构成是否合理?毕竟顾客是来超市买东西的,超市存在的核心就是“卖东西”。如果不知道商品构成哪里出了问题,就不可能知道到底该引进什么商品。 那什么是商品结构呢?商品结构是指符合本公司市场定位及商圈顾客需要的“商品组合”,是各采购部门的大分类描述、中分类描述、小分类描述、品项数、品牌数、最小规格包装、价格带等等。 良好的超市商品结构意味着什么?首先,它应是以顾客为核心的,让顾客可以买到想要的商品,在顾客购买商品的同时不断地推陈出新,不停地去吸引顾客的“眼球”。目前国内连锁零售业跟国外连锁零售业在商品结构方面有相当大的差距,国内二三线城市的超市的商品结构做的都是最常规的商品组合,往往忽略或不重视新鲜的、猎奇的或者有趣的商品结构。 品类的引进与淘汰 当抱怨某某品类商品不好卖时,有没有设身处地考虑过:是否该品类的目标客层定位本身就错位了呢?举个例子:目前我国的房地产很火,假设同样120-200平米的房屋结构面积,四室二厅二卫,在收入较高、经济较发达的区域卖得好还是在收入较低、经济不发达的区域卖得好?我想一定是前者较好。在收入较低、经济不发达的区域,应该建些60-100平米的房子,二室一厅一卫,因为这跟房屋的结构没关系,而是和周围的消费能力有关系。 我们在甘肃一家超市做咨询的时候,遇到了同样的问题。该超市有两个门店,一个在市中心,另外一个在厂矿家属区附近。我看到两个店的商品结构是一样的,于是因地制宜地修改了两店的商品结构,在市中心的门店增加了进口食品、汽车用品、冲饮用品(咖啡)、地方特产等的品类、品种和陈列面积,而在厂矿家属区附近的门店增加了居家过日子的必需品,如米、面、油、调味类等的品类、品种和陈列面积。 两个月后,我们统计相关的数据,发现增加的这些品类的销售上升了27%。然后在继续优化商品结构的同时,我们提出了“顾客问卷调查表”,让采购部的一名经理专门负责此事。经过了一周的调查发现,顾客还有其他许多需求,这就为门店以后优化商品结构提供了方向。 这家超市的商品结构还有一个问题就是:畅销品缺乏,滞销品一大堆。我们暂时把所有超市经营的商品分为A、B、C三类。A类商品是商品品种占品种总数的30%、销售额占全店销售总额的70%、年周转次数为25次的商品;B类商品是商品品种占品种总数的50%、销售额占全店销售总额的20%、年周转次数为10-15次的商品;C类商品是商品品种占品种总数的20%、销售额占全店销售总额的10%、年周转次数为5-10次的商品。 A类商品是重头,做深度。如果此类商品的库存和陈列都能保证,整个超市销售就有了基本的保障。而B、C类商品是轻头,做广度,是超市高毛利的基本组成部分。大型超市可以按部门内的小类来划分,中小型超市可以按整个超市的所有小类来划分。对于A类商品要求做到能满足顾客的日常需求,也就是做好商品的深度。对于B、C类商品的要求是类别的齐全,能满足顾客对不同功能、性能有差别的商品的需求,也就是做好商品的广度。B、C类商品切不能按A类商品那样的深度来做,一是顾客对这类商品不是很挑剔,没必要进那么多;二是以此避免库存积压,占用资金,基本上有价格和档次的高低搭配就行了。 超市竞争的核心在于商品和价格的竞争,价格竞争的基础来源于单品的量化销售,很多超市的商品都能卖一点,但什么都卖不好,这样何来量化销售?只有把A类商品做好量化,销售量上去了,供货商才会在进价上做出让步。进价压下来了,超市就可以塑造低价形象,去和竞争对手竞争。 商品的销售贡献 单品数与销售额占比多少才正常呢?记得我刚进超市这个业态的时候,就听说过“二八原则”,20%的商品创造80%的销售。其实,根据对多家超市的现场了解,超市的商品构成中,如果30%的商品创造了70%的销售,才表明商品构成基本正常,因为20%商品创造80%的销售在多数情况下仅是一个理想化的状态。假如在超市的商品构成中,偏离了“30%的商品产生70%销售”,均属不正常,说明采购业务部门、门店营运部门要深入分析并改善商品构成,首先需从品类构成上着手,而不应从单品上着手,否则事倍功半。 那么,超市只经营这30%的商品就行了吗?回答是否定的。因为超市里面还有结构性商品。我个人认为,结构性商品是超市里销售额或销量不大,但日常生活需要的一类商品,别的商品无法替代,用于显示商品的丰富,或是主力商品的配套商品,或是显示价格带的宽度,是提升整体小类商品档次的商品。例如食品类有橄榄油、牛羊肉、活鱼、进口酒等,非食品有毛巾、拖把、玻璃制品、汽车用品等等。这类商品应尽量避免商品的过度重复,只要有价格和档次高低搭配就行,多余的淘汰掉。 举例来说,橄榄油销量较小,按滞销淘汰是不合理的,它们表现的是丰富的品种,如果淘汰掉,这个类别里最后可能只剩下花生油、调和油等少数几个品种,看似留下的都是畅销品,但整体小类的销售反而下降。橄榄油就是结构性商品,它们产生的销售可以看作是额外增加的,所以,别看销量小,陈列上反而要给个好位置。 我们给甘肃这家超市做咨询的时候,该超市里面有卡力特5L黑啤,同其他包装的啤酒比,是超市里最贵的进口啤酒,加上打开后必须一次喝完,所以买的人少,超市的管理人员认为应该淘汰掉。但是我和他们沟通后认为,超市在市中心,周边顾客有一定消费能力,再加上所在城市是旅游城市,有些高端顾客认为这种包装的啤酒最正宗,也能消费得起。如果因销量小而不再进货,将失去这些顾客,而这些顾客才是超市消费的真正主力。顾客从最初认识到完全接受是需要时间的。事实证明,在随后的几个月,超市一共进了3次卡力特的货,全部销售完毕。 做好价格带分析 最后说下价格带。价格带就是小类商品的售价从最低到最高的排列,价格带分析都是销售额与价格结合进行的,价格为横轴,销售额为纵轴。处于良好状态下的价格带图,应该是双峰状态,中低价格处有一个销售高峰,中高价格处有另一峰。这样的状态既能保证销售,又能保证毛利。双峰中的商品就是小类里的主力商品,它是小类销售的亮点,它们的销售能带动整个小类的销售。如果峰值过多或销售过于平均,都不利于整体销售。这是重复商品过多的结果,即使是对A类商品来说,商品也是过多了。峰过多,应将两峰间的低谷商品进行淘汰,但不是全部淘汰,因商品之间替代性强,初步淘汰后,销售会向保留下的商品转移,双峰或三峰慢慢形成。销售过于平均的图形,是因为没有突出重点商品的销售,先通过促销和陈列进行改进,然后进行调整。当然价格带分析也有失效的时候,比如奶粉,因有促销员的导购,顾客不是真正的自助购买。 价格带对了解顾客的消费行为、消费能力和制定销售方向都有极大的帮助。其实,每个超市的A类商品并不多,在给甘肃这家超市做咨询的时候,我们就给他们制定出每店的200个敏感商品,食品类150个,非食品类50个。只要抓住这200个商品的库存、价格和陈列,相信业绩定会提升。

|

||||||